Einleitung: Germanistische Institutspartnerschaft textdynamiken (DAAD)

Im Jahre 2019 entstand der Gedanke, dass das Institut für Germanische Philologie der Jagiellonen-Universität in Kraków und das Institut für Germanistik der Universität Leipzig eine Institutspartnerschaft aufbauen sollten. In den Jahren zuvor hatte es schon eine intensive Zusammenarbeit einzelner Forscher:innen beider Institute gegeben, so dass der Schritt zu einer Partnerschaft nahelag. Konkretisiert wurden die Pläne einer Kooperation im Jahr 2020. Nach einem Planungstreffen in Krakau zu Beginn des Jahres, bei dem Vertreter:innen der Sprach- und Literaturwissenschaft beider Institute sich über mögliche Themen und Maßnahmen austauschten, wurde im Sommer 2020 ein Projektantrag unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Griese (Mediävistik, Universität Leipzig) auf den Weg gebracht. Erfreulicherweise wurde dieser Antrag vom DAAD bewilligt, so dass zwischen 2021 und 2023 verschiedene gemeinsame Ideen um das verbindende Thema der „Textdynamiken“ herum umgesetzt werden können. Auf diese Weise lassen sich die verschiedenen Formen der Kooperation in der Forschung besser bündeln, wobei die Forschungsergebnisse in verschiedenen Lehrformaten auch in die germanistische Ausbildung eingebracht werden sollen. Forschungsinteressen in Leipzig und Krakau sind beispielsweise die Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Literatur, Briefliteratur und Briefhandschriften, Autorkonzepte der Moderne, kurze sprachliche Formen im öffentlichen Raum, Gesprächslinguistik und Online-Kommunikation. Das Projektteam besteht aus acht Wissenschaftler:innen: Prof. Dr. Zofia Berdychowska (Krakau, Sprachwissenschaft, Textlinguistik, Pragmatik), Dr. Stephanie Bremerich (Leipzig, Neuere deutsche Literatur, Projektassistenz), Dr. phil. habil. Magdalena Filar (Krakau, Sprachwissenschaft, Pragmatik), Prof. Dr. Sabine Griese (Leipzig, Ältere deutsche Literatur, Projektleitung), Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal (Krakau, Literaturwissenschaft, Projektkoordination in Krakau), Prof. em. Dr. Frank Liedtke (Leipzig, Sprachwissenschaft, Pragmatik), Dr. Robert Mroczynski (Leipzig, Sprachwissenschaft, Pragmatik) und Dr. Pawel Zarychta (Krakau, Literaturwissenschaft).

Textdynamiken spielen in germanistischen Forschungszusammenhängen sowie in der Lehre eine zentrale Rolle. So ist die Produktion von Texten in Wort und Schrift eine der Zielkompetenzen in der Ausbildung der Studierenden. Texte sind jedoch keine fest gefügte, unveränderliche Einheit, sondern sie existieren in ganz unterschiedlichen Aggregatformen: Texte werden mündlich oder schriftlich verfasst, Texte stammen aus der Gegenwart wie aus der Vergangenheit, sie betreffen fast alle Lebensbereiche des Menschen, sie sind Kommunikationsmittel sowie Alltags- und Kulturgut. Texte beziehen sich aufeinander, und zwar im realen wie im fiktiven Raum (der Literatur und Künste).

Diese Vielfalt der Texte und ihrer Funktionen ist der Ausgangspunkt für die Arbeit in der Germanistischen Institutspartnerschaft: Wir erfassen die Veränderung von Texten in Raum und Zeit, aber auch das Entstehen von Texten im Kopf der Leser:innen und Hörer:innen, mit dem Stichwort der „Textdynamiken“. Damit benennen wir die Phänomene des Wandels kommunikativer Praxen, die an Texten ebenso beobachtbar sind wie die jeweiligen Prozesse, denen Texte auf ästhetischer, kultureller, diachroner sowie produktions- und rezeptionsorientierter Ebene unterworfen sind. Diese Veränderungen von Texten und ihre spezifischen Formen und Zustände wollen wir zum Schwerpunkt des gemeinsamen Forschungs- und Lehrgesprächs machen. Dabei greifen wir auch intensiv auf digitale Formen und Ressourcen in Forschung und Lehre zurück.

Zur Debatte steht der Textbegriff selbst mit Fokus auf seiner Dynamik, also der Entstehung, der Veränderung sowie der individuellen Verarbeitung unter sozialen, kulturellen wie medialen Bedingungen. Zu diesem Vorhaben tragen die Vertreter:innen der Teildisziplinen auf jeweils unterschiedliche Weise bei.

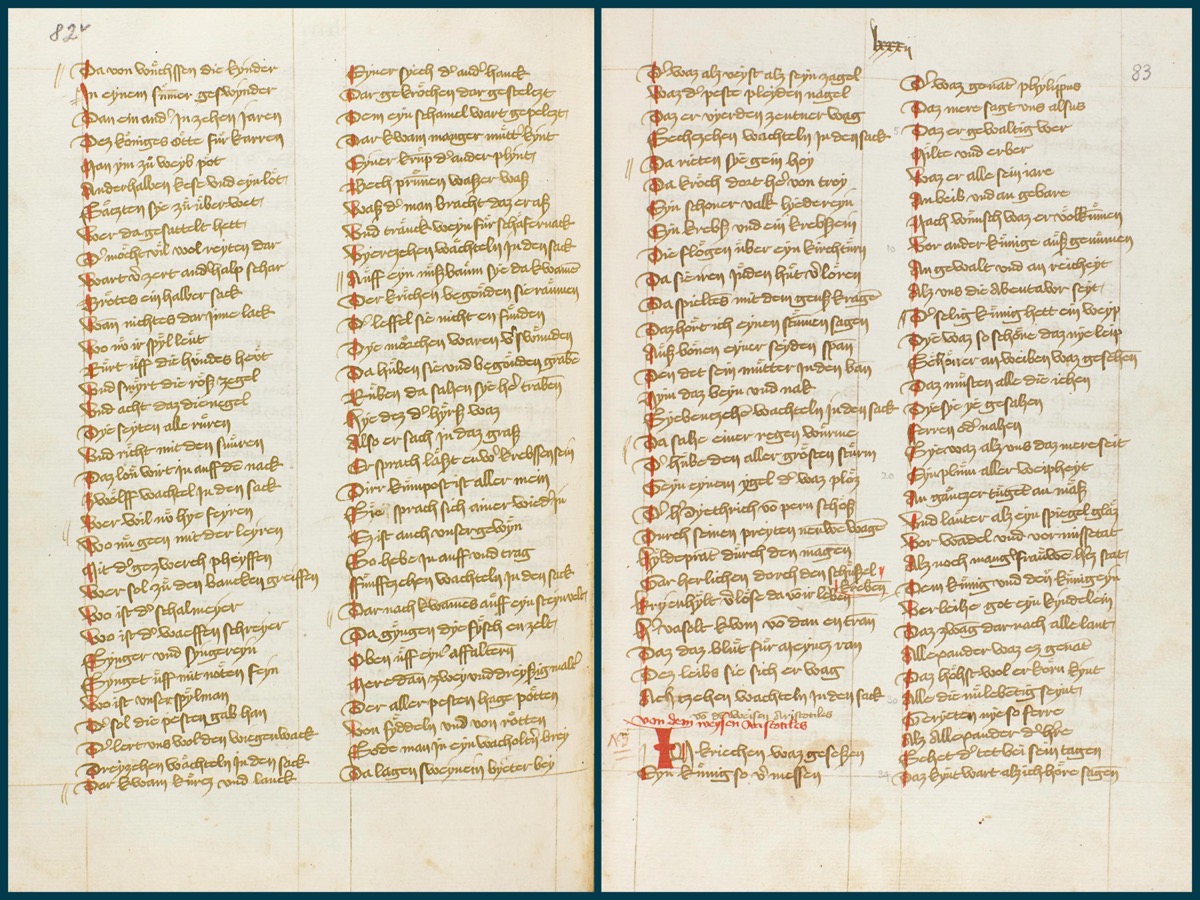

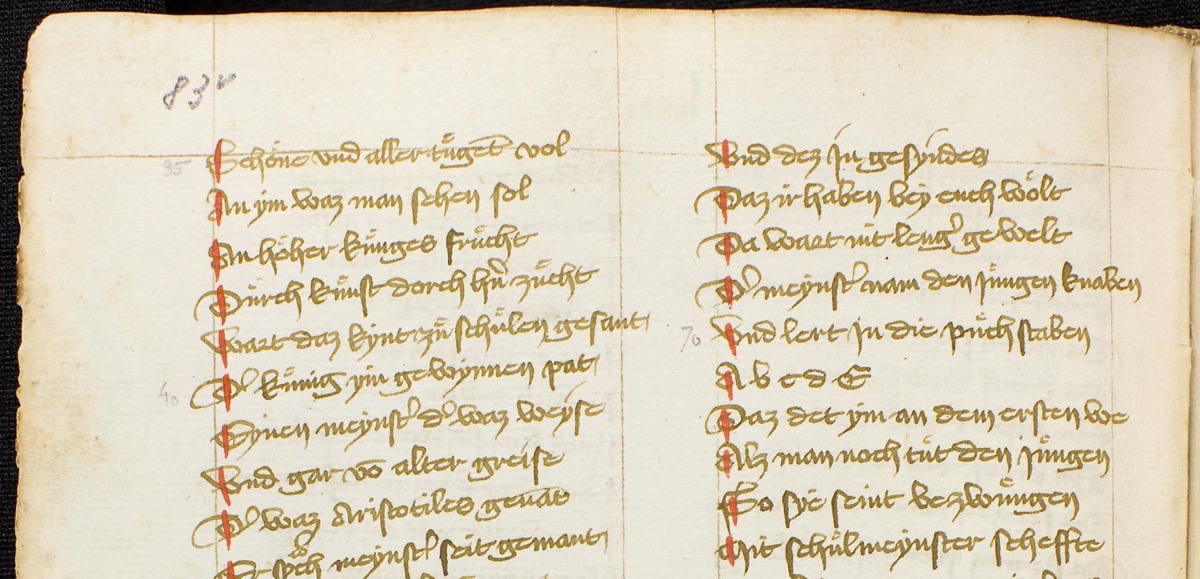

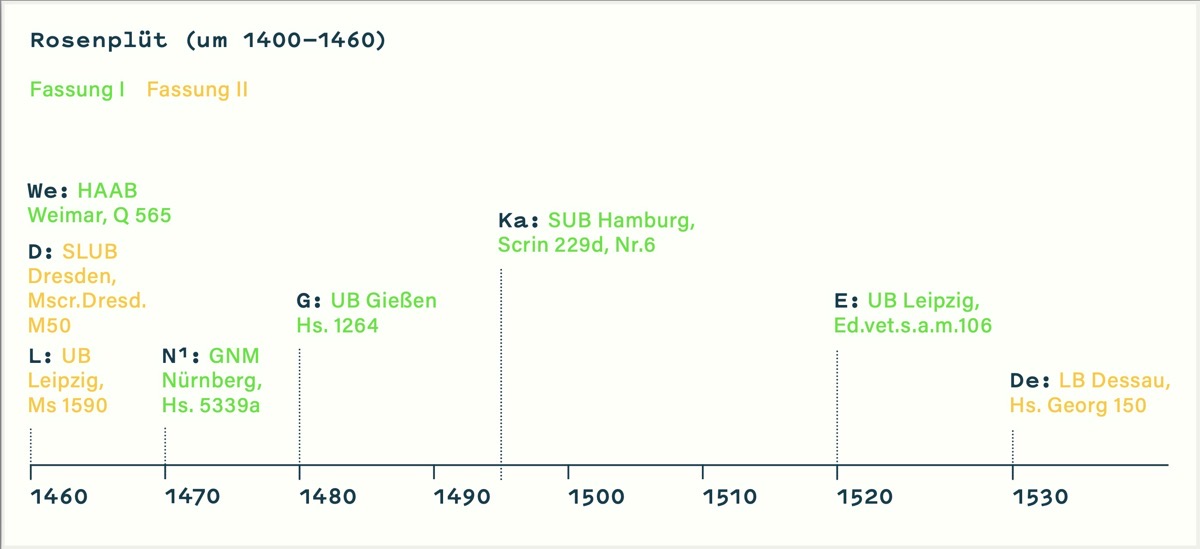

Fragen nach Textdynamiken sind in der germanistischen Mediävistik eng verbunden mit Fragen nach der Textüberlieferung; hierbei ist zu klären, wie Texte vor dem Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit verfasst und wie sie über die Zeit weitertradiert werden. Texte werden vor der Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts handschriftlich kopiert, um sie zu vervielfältigen, auch mündlich tradiert, und auch später werden sie noch vielfach manuell kopiert. Bei diesen Überlieferungsformen sind Veränderungen des Textes beinahe obligat, denn für das mündliche Erzählen sind diese ganz natürlich gegeben; für die schriftliche Tradierung durch Abschreiben sind Veränderungen ebenfalls der Normalfall. Für die Literatur des Mittelalters gibt es demnach keinen festen, unveränderlichen Text, sondern jeder Überlieferungsträger eines Werks stellt gleichsam einen Text eigener Güte dar.

Für die neuere deutsche Literaturwissenschaft wiederum ergibt sich folgendes Bild: Hier haben Strukturalismus und Poststrukturalismus in der Theoriebildung des 20. Jahrhunderts zu einer Abwendung vom Begriff des ‚Werkes‘ und zu einer Hinwendung zum Begriff des ‚Textes‘ geführt. Text wird in seiner poetischen Organisiertheit als eigenständiger Untersuchungsgegenstand aufgefasst, steht aber auch als ein mit anderen Texten und Medien prinzipiell verbundener Gegenstand (Intertextualität / Intermedialität) im Fokus. Techniken des Fragmentierens und Montierens spielen in der literarischen Praxis eine zentrale Rolle, ebenso wie sie für die Erweiterung des Kunstbegriffes und die Öffnung des Textbegriffes stehen. Sie werden bereits in der Frühromantik um 1800 und der literarischen Moderne um 1900 akut und verbinden sich zum Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit einer Tendenz zur medialen Grenzüberschreitung des Textes.

Einen weiteren Schwerpunkt der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Germanistischen Sprachwissenschaft bilden Textdynamiken kurzer Formen in Bezug auf Sprache und Multimodalität, wie sie vor allem im öffentlichen Bereich vorkommen. Hierbei ist an Kurzformen gedacht, wie sie sich modalitätsspezifisch und raumsemiotisch beispielsweise auf Hinweisschildern, Tastflächen oder in Form von akustischen Durchsagen manifestieren. Charakteristisch für diese Texte ist ihre Prägnanz, sie enthalten schnell zu erfassende Botschaften. Angesichts der Kürze und Kompaktheit der Botschaften ist bei ihrer Analyse die jeweilige Zeit- und Raumkonstellation, die situative Einbettung und das jeweils vorausgesetzte Wissen der Rezipient:innen zu berücksichtigen, die ihnen eine besondere, verarbeitungsbedingte Dynamik verleihen. Neben Kurzformen im physischen oder virtuellen Raum werden auch öffentliche Online-Diskurse berücksichtigt. Hier sollen Diskursstränge im Fokus stehen, die interaktiv von den spontanen Diskursakteur:innen konstruiert werden und so eine besondere Form der Dynamik aufweisen. Diese Diskurse sind von denjenigen abzugrenzen, die aus monologisch von Journalist:innen konzipierten Texten und anderen Diskursfragmenten bestehen.

In der Arbeit an dem Begriff der ‚Textdynamiken‘ treffen sich die drei Teildisziplinen, und dadurch wird im Austausch zwischen den Instituten und ihren Vertreter:innen eine wechselseitige Bereicherung auch vor dem Hintergrund der nationalen Fächerkulturen möglich sein. Dies in der Lehre zu vermitteln ist, neben dem wissenschaftlichen Austausch, eines der wichtigen Ziele der Partnerschaft. Entsprechend sind der kontinuierliche Austausch im Bereich der Lehre, die Einbeziehung studentischer Beiträge sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses integrale Bestandteile der im Rahmen der Institutspartnerschaft verfolgten Maßnahmen. Dazu gehören kooperative Lehrformate (Team-Teaching), der gegenseitige Austausch von Doktorand:innen, die Einrichtung von Tutorien und neuen Vorlesungsreihen (digitale Einführungsvorlesung Mediävistik) in Krakau und die Durchführung einer gemeinsamen Sommerakademie in Krakau.

Und dazu gehört – nicht zuletzt – das vorliegende Online-Journal „Textdynamiken“, das als Jahrbuch der Partnerschaft und Open-Access-Publikation erscheint. Das Online-Journal soll sowohl die Ergebnisse des wissenschaftlichen Austausches im Rahmen der Institutspartnerschaft abbilden als auch engagierten Studierenden und jungen Nachwuchswissenschaftler:innen ein Forum zur Publikation bieten. Der Titel „Textdynamiken“ wird dabei von den Herausgeber:innen programmatisch verstanden: als Dynamiken von Texten, die in den verschiedenen Beiträgen aus verschiedenen Fachperspektiven untersucht werden, und als Dynamiken, die sich in der Zusammenarbeit zwischen Krakau und Leipzig in der eigenen Textpraxis vollziehen.

Als Projektteam und Herausgeber:innen möchten wir uns bei den Personen bedanken, die die Institutspartnerschaft und das Journal unterstützt und mit auf den Weg gebracht haben. Unser großer Dank geht an den Deutschen Akademischen Austauschdienst, dessen Förderung diese Institutspartnerschaft überhaupt erst möglich gemacht hat. Namentlich danken möchten wir Karin Führ für ihre Beratung. In dieser Hinsicht möchten wir uns außerdem herzlich bei Tabea Mager und Dr. Isabelle Maringer von der Stabsstelle Internationales der Universität Leipzig für ihr Engagement und ihre professionelle Unterstützung bei der Beantragung und Umsetzung der Partnerschaft bedanken. Ferner danken wir Katharina Triebe und Tim Grützner für Design und Programmierung von Website und Online-Journal. Danken möchten wir auch Adriana Slavcheva vom Open Science Service der Universitätsbibliothek Leipzig sowie Alexander Böhle und Anna Luise Klemm, die das Projekt als Studentische Hilfskräfte unterstützt haben. Ganz besonderer Dank gebührt Franziska Röder für ihren unermüdlichen Einsatz in organisatorischen und administrativen Belangen.

Beitrag 1

Bericht zu GIP Lehraustausch-Textdynamiken: Tutorium Der Zauberberg

Das Ausrichten des Tutoriums zu Thomas Manns Zauberberg im Zuge des GIP-Lehraustauschs – Textdynamiken zwischen der Universität Leipzig und der Universität Krakau war für mich eine wichtige Erfahrung. Einerseits lag das am Gegenstand, da auch vertraute Texte im Zuge einer didaktischen Aufbereitung noch einmal eine ganz andere Form der Beschäftigung nötig machen. Andererseits freute ich mich aber auch auf die Möglichkeit, an einem internationalen Lehrprojekt teilzunehmen. Schwierigkeiten hatte ich in der Vorbereitung vor allem bei der Formulierung einer Zielstellung des Tutoriums, da zwar ein repräsentativer Überblick über prominente Themen und ästhetische Besonderheiten wünschenswert ist, aber mit bloß vier Sitzungen sehr wenig Zeit zur Verfügung stand. Didaktisch zeichnen sich Tutorien traditionell durch ein hohes Maß an Beteiligung von Studierendenseite aus, was auch hier durch die kleine Gruppengröße naheliegend war. Diesen Spagat zwischen einer repräsentativen Behandlung des Romans unter Vermeidung grober Vereinfachungen und der Beibehaltung des offenen und mitarbeitsintensiven Formats in einem sehr engen Zeitrahmen muss ich rückblickend als größte Herausforderung betrachten. Ich glaube, dass es mir sehr gut gelungen ist, entscheidende Inhalte und Formelemente des Romans durch thematische Abstraktionen und Bündelung von über den gesamten Roman verteilten Texteinheiten auf vier Sitzungen aufzuteilen. Die dafür notwendige Verdichtung des Stoffs führte jedoch zu einer enormen Komplexität, der man im Vorlesungsformat vermutlich durch sukzessive, konzentrierte Argumentation gerecht werden kann. Die in meinen Augen entscheidenden Inhalte diskursiv mit den Studierenden aus dem Text herauszuarbeiten erwies sich als herausfordernd und bedurfte mitunter stärkerer Anleitung, als ich es didaktisch vorgesehen hatte. Aufgrund des sehr engen Zeitrahmens und einem verständlicherweise geringen Vorwissensstand der Studierenden bezüglich literarischer, biographischer und philosophischer Bezüge des Zauberbergs schien mir jedoch keine ganz zufriedenstellende Symbiose zwischen komplexem, bedeutungsvollem Lehrinhalt und offener, diskussionsfreudiger Lehrmethode möglich. Dies sollte bei künftigen Tutorien im Voraus bedacht und Ziele, Inhalte und Methoden entsprechend abgestimmt werden.

Trotz der didaktischen Herausforderungen erscheint mir dieses Tutorium als gelungenes Beispiel für eine Internationalisierung der Hochschullehre. Der Austausch zwischen mir als deutschem Muttersprachler in der lehrenden Rolle und den polnischen Studierenden der Germanistik über den Zauberberg – einen hochkanonischen deutschsprachigen Roman – verlief reibungslos, was auch am hohen sprachlichen Niveau der Studierenden lag. Die von den Teilnehmer:innen zu Beginn angeführten Berührungsängste mit diesem sehr langen und komplexen Roman konnten durch meine muttersprachliche Perspektive reduziert und Unklarheiten schnell aufgeklärt werden. Ein hoher Kompetenzzuwachs sollte bei den Germanistikstudierenden zusätzlich dadurch erreicht worden sein, dass sie literaturwissenschaftliche Diskussionen über den gesamten Zeitraum des Tutoriums ausschließlich in deutscher Sprache geführt haben.

Beitrag 2

Erfahrungsbericht zum Phonetik-Tutorium im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft

Das Phonetik-Tutorium im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft Leipzig-Krakau (GIP) war für mich in erster Linie eine Gelegenheit herauszufinden, was es heißt, ein:e Tutor:in zu sein. Als Masterstudierende hatte ich bisher nur wenig Berührungspunkte mit der Lehraktivität und war deshalb besonders motiviert, in diesem Bereich erste Erfahrungen zu sammeln.

Bereits während der Planungsphase hat sich ein Problem offenbart, das das Tutorium über die gesamte Dauer hinweg begleiten sollte und mir zugleich die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen eines Online-Tutoriums aufzeigte: die Technik. (Die Universität Krakau verwendet für die Online-Lehre das Programm ‚Microsoft Teams‘, welches mit meiner Version von Teams anfangs nicht kompatibel war). Ich war daher gezwungen, kreative Lösungen für wiederkehrende technische Probleme zu finden, z. B. der gelegentliche Ausfall der Bildübertragung oder fehlende Administrationsrechte, sodass ich als Tutorin von den Krakauer Student:innen in den mir zur Verfügung gestellten Raum eingeladen werden musste.

Ich musste lernen, diese Hindernisse nicht als solche zu sehen, sondern mit den Gegebenheiten zu arbeiten. Meine Betreuerin, Frau Dr. Radzik, hat mir thematische Orientierungshilfen gegeben, mir aber sonst relativ viele Freiheiten bzgl. der Planung und der Durchführung des Tutoriums gegeben. Die Vorteile waren für mich, dass ich verschiedene Übungsformen mit den Studierenden ‚ausprobieren‘ und so für mich feststellen konnte, welche phonetischen Übungen im Rahmen eines Online-Tutoriums gut oder weniger gut funktionieren und wieso. Dieser Lernprozess hat auch in Bezug auf die Studierenden stattgefunden. Als Tutorin habe ich gelernt, auf die spezifischen Bedürfnisse der Krakauer Studierenden einzugehen, die als Nicht-Muttersprachler:innen völlig andere Bedürfnisse und Anforderungen an ein Tutorium stellten, als es bei deutschsprachigen Studierenden der Fall sein würde. Selbstverständlich war mir bewusst, dass ein Tutorium im Rahmen einer Institutspartnerschaft „anders“ verlaufen würde, als ein „reguläres“ Phonetik-Tutorium vor deutschsprachigen Germanistikstudierenden, doch habe ich zu Beginn noch fehleingeschätzt, wie die Wünsche der Krakauer Studierenden an das Tutorium konkret aussähen. Daher habe ich im Laufe des Tutoriums auch bemerkt, dass meine ursprüngliche Vorstellung bzgl. der Planung des Tutoriums von der tatsächlichen Umsetzung korrigiert wurde. Ich lernte, in der Lehre flexibel zu bleiben und mich weniger darauf zu konzentrieren, den zu lehrenden Stoff in der jeweiligen Einheit in Gänze abzuarbeiten, sondern vielmehr auf die Studierenden selbst einzugehen, um so als Tutorin deutsche Aussprache und Aussprachephänomene besser vermitteln zu können, und so auch in einen Dialog mit den Krakauer Student:innen zu kommen.

Rückblickend war das Tutorium trotz technischer Widrigkeiten eine wichtige und wertvolle Erfahrung, die ich auch jederzeit wiederholen würde und anderen Studierenden nur empfehlen kann.

Beitrag 3

Textdynamiken der Neueren deutschen Literatur Im Spannungsfeld von Archiv, Schrift und Intermedialität

Ein wichtiger Baustein der Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen Krakau und Leipzig ist der Lehr- und Lernaustausch. Die globale Pandemie stellt diesen Austausch vor erhebliche Herausforderungen; zugleich bieten sich durch die gestiegene Nutzung und Akzeptanz digitaler Instrumente neue Möglichkeiten für die Internationalisierung der Lehre und den Austausch von Dozierenden und Studierenden verschiedener Länder. Im Bereich der Literaturwissenschaft wurden zwei regulär im Curriculum verankerte Seminare am jeweiligen Standort um gemeinsame Werkstätten ergänzt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal, Dr. Stephanie Bremerich und Dr. Paweł Zarychta kamen im Mai 2021 Studierende und Lehrende aus Krakau und Leipzig in zwei digitalen Blocksitzungen live zusammen. Textdynamiken, das meinte hier auch: Dynamiken des Lehr- und Lerndialogs.

Im Fokus des literaturwissenschaftlichen Team-Teachings standen Textdynamiken der Schrift im Spannungsfeld von editionsphilologischen, archivarischen und intermedialen Dimensionen.

Die erste Werkstatt am 15. Mai wurde von Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal und Dr. Paweł Zarychta geleitet.

Sich auf seine bisherige Beschäftigung vor allem mit den deutschsprachigen Archivalien in den Beständen der Jagiellonen-Bibliothek stützend, ging Paweł Zarychta auf die in Krakau befindliche Sammlung Varnhagen ein, um einen Versuch zu unternehmen, diese Kollektion als Text zu interpretieren und auf dessen mögliche Dynamiken hinzuweisen. Ausgegangen wurde dabei zunächst von der These Ulrich von Bülows, dass Nachlässe eine Art Kosmos darstellen, der von diversen inneren und äußeren Kräften geformt und beeinflusst wird. Wenn sie oft auch im Zustand der Latenz bleiben, gilt es diese aufzudecken und zu interpretieren. Archive und Nachlässe werden dabei einerseits als individuelles Funktionsgedächtnis, andererseits als Texte verstanden, denen eine komplexe Semantik innewohnt, die sich aus diversen Gesichtspunkten beleuchten und verfolgen lässt. Nach der kursorischen Besprechung dieser theoretischen Aspekte stellte Zarychta zunächst die Geschichte der Sammlung Varnhagen und deren Weg von Berlin nach Krakau vor, um dann in den weiteren Teilen des Workshops auf diverse in Frage kommende Dimensionen der (Text-)Dynamik mit Blick auf die Sammlung Varnhagen hinzuweisen. So wurden z. B. die Dynamiken der Sammlungsformation, der darin festgehaltenen Individualnarrationen, der wissenschaftlichen Erforschung sowie, last but not least, die Dynamiken des handschriftlichen Materials anhand der ausgewählten Beispiele aus der Sammlung Varnhagen in den Beständen der Jagellonen-Bibliothek Krakau angesprochen, womit eine Brücke zu den Ausführungen Katarzyna Jaśtals geschlagen wurde. Dadurch konnte zumindest im Ansatz gezeigt werden, dass Nachlässe nicht zwangsläufig als passive Orte irgendwo in verstaubten Archiven, sondern als Quellen einer aktiven Wissensproduktion mit einer hohen Attraktivität für die Forschung erscheinen können.

Das Konzept des Textes als mehrschichtiges Gefüge, dessen Dynamik u.a. durch Überlagerung der einander potenzierenden bzw. widersprechenden sinntragenden Schichten in Gang gesetzt wird, war leitend für die von Katarzyna Jaśtal vorgenommene Darstellung von drei ausgewählten Korrespondenzen Heinrich von Kleists. Zunächst wurde das Phänomen „Brief-Handschrift“ im Sinne der aktuellen Materialitätsforschung als eine Mitteilungsform reflektiert, bei der die materiellen Aspekte nicht nur die Dynamik des realen Schreibprozesses selbst erkennen lassen, sondern vor dem Hintergrund zeitgeschichtlicher epistolarer Konventionen auch als sinntragend zu interpretieren sind. Am Beispiel eines Briefs Heinrich von Kleists an Achim von Arnim und zweier Briefe an seine Halbschwester Ulrike wurde gezeigt, wie die in bedeutungstragender Funktion eingesetzten materiellen (insbesondere brieftopographischen) Elemente die verbal deklarierte Schreibabsicht des Autors bestätigen, potenzieren bzw. unterlaufen, und somit, wie ein Brieftext unter der Hand eines Korrespondenten im 19. Jh. in Bewegung gerät.

In ihrer Arbeit Zu Dynamiken des Schreibens in den Korrespondenzen Ingeborg Bachmanns und Paul Celans anhand Paul Celans Brief vom 31.10.–1.11.1975 untersucht Maria Igolkina die Textdynamiken des im Titel genannten, komplexen Briefs, den sie als ein repräsentatives Beispiel der genannten Dichterkorrespondenz betrachtet. Igolkina analysiert die dynamische Verfasstheit des Textes, in dem die für Celan und Bachmann zentralen Aspekte des Sprechens, Schreibens und Schweigens eine besondere Kontur gewinnen. Indem sie sich auf die strukturellen Aspekte des Textes vor der Folie der epistolaren Konventionen konzentriert, zeigt sie, wie Celan das Thema der Reise, d.h. der Bewegung im Raum, mit einer Imagination des Textraumes verknüpft, in dem er sich durch Sprünge bewegt.

Im Beitrag „Als Liebesbriefwechsel nicht wahrnehmbar?“ Zwei Briefe Rahel Levin Varnhagens an Karl August Varnhagen wendet sich Justyna Bartyzel der Korrespondenz zwischen dem berühmten Berliner Intellektuellenpaar Varnhagen zu. An zwei ausgewählten Briefen von Rahel Levin Varnhagen an ihren (künftigen) Ehemann reflektiert Bartyzel die kontroverse Frage der Zuordnung der genannten Korrespondenz zur Gattung „Liebesbrief“. Sie konzentriert sich auf Passagen, in denen die Zuneigung der Korrespondentin zum Empfänger und ihre emotionale Bewegtheit während des Schreibprozesses artikuliert wurden, und untersucht einschlägige lexikalische und syntaktische Merkmale der Texte. Dabei stellt sie heraus, wie bestimmte textuelle Strategien von der Briefautorin fortgesetzt und modifiziert werden, womit den Lesern des Beitrags ein (partieller) Einblick in die Dynamik der genannten Korrespondenz gewährt wird.

In der zweiten Werkstatt am 29. Mai wies Stephanie Bremerich exemplarisch auf die Dynamiken zwischen sprachlichen und visuellen Zeichensystemen in der Avantgarde hin. In den Avantgardebewegungen sind literarische Verfahren (Montage, Collage, Intertextualität, Intermedialität) sowohl im Hinblick auf ihre poetologischen Grundlagen (Innovationsanspruch, Sprengung von Gattungsgrenzen und Formtraditionen, Verbindung von Kunst und Lebenspraxis) als auch auf deren texttheoretische Konsequenzen (Erweiterung des Textbegriffes) zu befragen. Anhand von Unica Zürns Haus der Krankheiten (1958), einem in der Tradition des Surrealismus stehenden hybriden Text, in dem sich Handschrift und Handzeichnung kongenial gegenüberstehen und in dem die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion, Traum und Wirklichkeit verschwimmen, wurden intermediale Spannungen zwischen Bild und Text diskutiert .

In Der Schlaf der Vernunft gebiert Abenteuer wendet sich Maraike Katharina Szesny dem ebenso rätselhaften wie faszinierenden Collageroman La femme 100 têtes (1929) von Max Ernst zu. Von besonderem Interesse ist André Bretons vorgeschaltete Anweisung für den Leser – ein programmatischer Text des Surrealismus, der von der Forschung bislang wenig beachtet wurde. Szesny begegnet diesem Desiderat, indem sie die Dynamiken zwischen Text und Paratext aufzeigt. Die Spannungen zwischen den Bildcollagen in La femme 100 têtes und Bretons Vorwort untersucht sie sowohl unter rezeptionsästhetischen Gesichtspunkten (Lektürelenkung) als auch im Hinblick auf poetologische: Bretons Anweisung weise nicht nur deutlichen „Manifest-Charakter“ auf, sondern sei „Schlüssel der Interpretation von Ernsts Roman“.

Jan König wendet sich in seinem Beitrag einer wichtigen deutschen Dadaistin zu. In Der Garten der Hannah Höch als Teil eines künstlerischen und persönlichen Netzwerks am Beispiel des Briefaquarells ‚Selbst im Garten‘ setzt er die Technik des Collagierens in Bezug zum Garten Höchs, der während der Zeit des Nationalsozialismus und der damit verbundenen Isolation ebenso Refugium wie künstlerische Inspirationsquelle für die Künstlerin war. „Die Verflechtung von Höchs gärtnerischer Tätigkeit mit persönlichen Erlebnissen, politischen Ereignissen und ihrem künstlerischen Wirken“ rückt König als eine besondere Form der Textdynamik in den Blick, wie er anhand eines Briefaquarells, in dem sich Bild- und Textelemente verbinden, herausarbeitet.

Beitrag 4

Zu Dynamiken des Schreibens in dem Brief Paul Celans an Ingeborg Bachmann vom 31.10.–1.11.1975

Zwei der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts, Ingeborg Bachmann und Paul Celan, finden im Mai 1948 im Nachkriegswien zusammen. Von Anfang an gibt es in ihrer Beziehung einen Platz für Dramatik, was nach Barbara Wiedemann und Bertrand Badiou in der Diskrepanz der Schicksale der Dichter begründet bleibt. Bachmann und Celan begegnen sich als eine „Philosophie studierende Tochter eines frühen österreichischen Mitglieds der NSDAP und ein staatenloser Jude deutscher Sprache aus Czernowitz, der beide Eltern in einem Konzentrationslager verloren und selbst ein rumänisches Arbeitslager überlebt hatte.“ (Wiedemann / Badiou 2008: 215) Während sie in den darauffolgenden Jahren als Menschen, Dichter und Schriftsteller reifen, durchläuft ihre Liebesgeschichte spannungsvolle Entwicklungen. Ihre Entsprechung finden sie in dem Briefwechsel, dessen Texte nicht auf die persönliche Beziehungsebene beschränkt bleiben, sondern sich selbst und die theoretischen Fragestellungen des Schreibens, darunter die Autorschaft, das Ringen um die Sprache und literarische Kompromisse, erörtern sowie intertextuelle Verweise auf Werke anderer Autoren und Lyrik der Korrespondenten enthalten.

Versucht man die Dynamik dieses gesamten Briefwechsels festzuhalten, wären folgende Fakten zu nennen: Zu seinem Korpus zählen insgesamt 196 Dokumente, darunter Briefe (hierzu werden von der Wissenschaft auch nicht abgesandte Briefe und Briefentwürfe gerechnet), Postkarten, Telegramme, Widmungen und eine Gesprächsnotiz. Die erhaltene Korrespondenz beginnt im Mai 1948, als die knapp zweiundzwanzigjährige Bachmann und der siebenundzwanzigjährige Celan in der literarischen Gesellschaft kaum bekannt sind. Bis 1952 fallen an ihrem epistolaren Dialog zwei thematische Dominanten auf, nämlich die Beziehung zwischen den Korrespondenzpartnern und die Bedingungen des Büchermarktes. Widmen Bachmann und Celan dem ersten Thema, bei dem insbesondere die Begegnungen und Trennungen reflektiert werden, gefühlsbetonte Zeilen, erscheinen ihre Hinweise auf Zeitschriften, Publikationsmöglichkeiten und Verleger sachlich und nüchtern. In dieser Zeit spielt Bachmann die führende Rolle in der Korrespondenz (vgl. ebd.: 218).

Im Jahre 1952 wurde der Briefwechsel unterbrochen und es sollte über fünf Jahre dauern, bis er nach einem zufälligen Treffen der Partner bei einer im Herbst 1957 in Wuppertal organisierten Konferenz wieder aufgenommen wurde. Nach diesem Wendepunkt der Liebesgeschichte wurden nach fünf Jahren des Schweigens sowohl die Liebesbeziehung als auch die Korrespondenz wieder aufgefrischt. In dieser Phase der Korrespondenz, in der beide Schriftsteller bereits mit anderen Partnern zusammen waren – der Dichter heiratete 1952 die Künstlerin Gisèle Lestrange, die Lyrikerin begann 1958 ihre literarisch folgenreiche Beziehung mit Max Frisch –, war es Celan, der die Initiative ergriff und den bestimmenden Anteil an der Korrespondenz hatte: „[…] [E]r überschüttet[e] sie [Bachmann] mit Briefen und Gedichten“ (ebd.: 220). Nach 1961 lief die Korrespondenz aus, außer zwei kurzen Briefen Celans, die unbeantwortet blieben, herrschte Schweigen.

Im Folgenden möchte ich mich einem der Briefe Celans aus der zweiten Phase der Beziehung zuwenden, d.i. einer Phase, bei deren Erforschung vor allem die Zeit um 1959 fokussiert wird. Damit wird vordergründig ein Zeitraum unter die Lupe genommen, in dem der Schriftsteller unter den gegen ihn ins Feld geführten Plagiatsvorwürfen von Claire Goll und einer vernichtenden Kritik des Lyrikbandes Sprachgitter aus der Feder des Journalisten Günter Blöcker litt, was seine Korrespondenz mit der Geliebten wesentlich beeinflusste. Der von mir gewählte Brief entstand zwei Jahre vor dieser kritischen Lebensphase, nämlich 31.10.–1.11.1957. Entscheidend für meine Wahl waren der repräsentative Charakter und die dynamische Verfasstheit dieses Schreibens. Der dichte Text verbindet die für das literarische Schaffen Celans und Bachmanns zentralen Fragestellungen des Sprechens, Schreibens und Schweigens mit dem Thema der Liebe und verankert sie biografisch. Zugleich stellt er das Thema der mit der Hoffnung auf ein Treffen verbundenen Reisen und damit die Bewegung im Raum heraus. Er realisiert eigenwillig die konventionellen Merkmale der Briefstruktur, wobei er u.a. eine Imagination des Textraumes entfaltet, in dem sich der Briefschreiber durch Sprünge bewegt.

Der Text des Briefes vom 31.10.–1.11.1957 lautet:

am 31. Oktober 1957.

Heute. Der Tag mit dem Brief.

Zerstörung, Ingeborg? Nein, gewiß nicht. Sondern: die Wahrheit. Denn dies ist ja wohl, auch hier, der Gegenbegriff: weil es der Grundbegriff ist.

Vieles überspringend:

Ich werde nach München kommen, Ende November, gegen den 26ten.

Ins Übersprungene zurück:

Ich weiß ja nicht, was all das bedeutet, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Bestimmung, vielleicht, Schicksal und Auftrag, Namensuche hat keinen Sinn, ich weiß, dass es so ist, für immer.

Auch mir gehts wie Dir: daß ich Deinen Namen aussprechen und aufschreiben darf, ohne mit dem Schauer zu hadern, der mich dabei überkommt – für mich ists, trotz allem, Beglückung.

Du weißt auch: Du warst, als ich Dir begegnete, beides für mich: das Sinnliche und das Geistige. Das kann nie auseinandertreten, Ingeborg.

Denk an ,In Ägypten‘. Sooft ichs lese, seh ich Dich in dieses Gedicht treten: Du bist der Lebensgrund, auch deshalb, weil Du die Rechtfertigung meines Sprechens bist und bleibst. (Darauf habe ich wohl auch damals in Hamburg angespielt, ohne recht zu ahnen, wie wahr ich sprach.)

Aber das allein, das Sprechen, ists ja gar nicht, ich wollte ja auch stumm sein mit Dir.

Eine andere Gegend im Dunkel:

Warten: ich habe auch das erwogen. Aber hieße das nicht auch darauf warten, daß das Leben uns in irgendeiner Weise entgegenkommt?

Uns kommt das Leben nicht entgegen, Ingeborg, darauf warten, das wäre wohl die uns ungemäßeste Art, da zu sein.

Da sein, ja, das können und dürfen wir. Da sein – für einander.

Und wenns nur ein paar Worte sind, alla breve, ein Brief, einmal im Monat: das Herz wird zu leben wissen.

(Und doch, eine konkrete Frage, die Du schnell beantworten mußt: Wann fährst Du nach Tübingen, wann nach Düsseldorf? Man hat mich ebenfalls dorthin eingeladen.)

Weißt Du, daß ich jetzt wieder sprechen (und schreiben) kann?

Ach, ich muß Dir noch viel erzählen, auch Dinge, die selbst Du kaum ahnst.

Schreib mir.

Paul

P.S.

Seltsamerweise mußte ich, auf dem Weg in die Nationalbibliothek, die Frankfurter Zeitung kaufen. Und auf das Gedicht stufen, das Du mir zusammen mit der Gestundeten Zeit schicktest, auf einem Papierstreifen geschrieben, mit der Hand. Ich hatte es immer für mich ausgelegt, und nun kommts wieder auf mich zu – in welchem Zusammenhang!

1.XI.57.

Verzeih, Ingeborg, verzeih die dumme Nachschrift von gestern – ich will vielleicht nie wieder so denken und sprechen.

Ach, ich bin so ungerecht gegen Dich gewesen, all diese Jahre, und die Nachschrift war wohl ein Rückfall, der meiner Ratlosigkeit zu Hilfe kommen wollte.

Ist ,Köln, Am Hof‘ nicht ein schönes Gedicht? Höllerer, dem ichs neulich für die Akzente gab (durfte ich das?), meinte, es sei eines meiner schönsten. Durch Dich, Ingeborg, durch Dich. Wäre es je gekommen, wenn Du nicht von den ,Geträumten‘ gesprochen hättest. Ein Wort von Dir – und ich kann leben. Und daß ich jetzt wieder Deine Stimme im Ohr hab!

(Celan 1957: 64f.)[^1 Im Folgenden wird die Edition des Briefes mit der Sigle PC und der Seitenangabe zitiert.]

1. Ein Briefanfang ohne Anrede

Über lange Zeit, von 1948 bis 1967, stehen Ingeborg Bachmann und Paul Celan in brieflichem Kontakt. In den meisten Briefen Celans wird Bachmann, den brieflichen Konventionen entsprechend, mit ihrem Vornamen und häufig mit dem Adjektiv „lieb“ sowie auch mit dem Pronomen „mein“ angeredet, d. h. als „Ingeborg“,[^ PC 8] „Meine liebe Ingeborg“,[^ PC 12] „Liebe Inge“,[^ PC 32] „Meine liebe Inge“.[^ PC 34] Doch den Brief vom 31. Oktober 1957 beginnt Paul Celan ohne konventionelle Anrede, wonach er in einem weiteren Teil des Briefes deklariert, dass das Aussprechen des Namens der Geliebten für ihn eine Beglückung bedeutet. Doch er beginnt den Brief nicht mit einem solchen beglückenden Akt und verwendet erst in der oben zitierten Deklaration den früher ausgesparten Vornamen. Mit dieser im Hauptteil des Schreibens lokalisierten Ergänzung wird einerseits der Mangel des Namens am Briefanfang ausgeglichen, und es werden andererseits zwei Teile des Textes verbunden, was zur Steigerung seiner Kohärenz beiträgt.

Bevor es aber dazu kommt, beginnt er den Brief mit den auf die Datums- und Ortsangabe direkt folgenden Worten: „Heute. Der Tag mit dem Brief.“[^ PC 64] Die Ausdrücke beziehen sich nicht, wie zu erwarten, auf die Adressatin. Das Temporaladverb „Heute“ stellt den Gegenwartsbezug heraus, die darauffolgende substantivische Gruppe definiert diese Gegenwart durch den Bezug auf das Briefschreiben.

Die Verwendung der Substantive zu Beginn des Briefes wirkt prägnant und erscheint zugleich statisch. Bei der Lektüre hält die Bewegung der Lektüre bei diesen Worten inne. Die Interpunktion verlangsamt das Lesen, denn der Punkt zwischen den Ausdrücken scheint eine Denkpause zu markieren, die auch als eine Atempause realisiert werden kann, die die Bewegung des Lesens verlangsamt. Nach dem Ausdruck „Heute.“ hält die Leserin den Atem an, bevor sie weiterliest: „Der Tag mit dem Brief.“ Substantive sind Sprachformen, die dem Ausdruck der Bewegung nicht förderlich sind. Das Temporaladverb „Heute“ und Substantive, d.h. statische Elemente, mit denen Celan seinen Brief eröffnet, heben sich von dem Hauptteil des Briefes ab, für den die Bewegung im Briefraum und Bewegung im realen Raum eine wichtige Rolle spielen.

2. Zum Hauptteil des Briefes

Nach der Briefkonvention wäre nach dem Anfang, der salutatio, der Hauptteil zu erwarten, in dem nach einer captatio benevolentiae, d. i. Einstimmung auf die Situation der Leserin bzw. einer Einleitung des kommenden Themas, eine narratio, d. i. ein berichtender Teil, ferner eventuell eine petitio (eine Aufforderung oder ein Ersuchen) folgen, bevor der Hauptteil mit einer conclusio abgeschlossen wird, in der der Briefanlass noch einmal formuliert werden kann (vgl. Koch 1999: 546). Beendet wird der Brief darauffolgend mit einer Grußformel und der Unterschrift des Verfassers.

Die Auslassung der salutatio gleicht Celan nicht durch einen Versuch aus, auf eine traditionelle Art und Weise auf die aktuelle Lage der Empfängerin einzugehen, um mit dieser geläufigen Strategie ihr Wohlwollen zu gewinnen. Celans Worte orientieren sich aber doch an der Adressatin. Der Dichter geht nämlich direkt auf folgende bekümmerte Frage Bachmanns aus ihrem Brief vom 28.–29. Oktober 1957 ein: „Muß ich jetzt denken, daß ich Dich wieder unglücklich mache, wieder die Zerstörung bringe, für sie und Dich, Dich und mich?“ (Bachmann 1957: 63) Der Briefschreiber antwortet: „Zerstörung, Ingeborg? Nein, gewiß nicht. Sondern: die Wahrheit. Denn dies ist ja wohl, auch hier, der Gegenbegriff: weil es der Grundbegriff ist.“[^ PC 64] Durch die Lokalisierung dieser Antwort an einer so wichtigen Stelle wie dem Briefanfang wird ersichtlich, wie wichtig sie dem Schreiber gewesen ist. Er wiederholt den von Bachmann verwendeten Begriff, nennt erst hier zum ersten Mal den Namen der Adressatin und weist die Vermutung, dass die wieder aufgenommene Beziehung seine Ehe ruinieren wird, zurück. Die Wiederholung des Wortes „Zerstörung“ in Celans Brief verweist im doppelten Sinne zurück: nämlich nicht nur auf den oben genannten Brief der Geliebten vom 28.–29. Oktober 1957, sondern auch auf die frühere Phase der Beziehung, d.i. auf die vor fünf Jahren abgebrochene Korrespondenz. Indem er die Rückwärtsbewegung in die Vergangenheit thematisiert, weist der Absender darauf hin, dass er einen Sprung im Brieftext gemacht hat, indem er sich einer zukünftigen Reise und einem möglichen Treffen mit der Geliebten zuwandte. Die hier verwendete Metapher des Sprungs kann sowohl auf inhaltliche als auch formale Elemente des Briefes bezogen werden. Celan schreibt: „Vieles überspringend: Ich werde nach München kommen, Ende November, gegen den 26ten.“[^ PC 64] Die Lexeme „überspringend“ und „kommen“, die die Semantik von Fortbewegung zum Ausdruck bringen, stehen im Kontrast zum statischen Anfang des Briefes. Der Bewegung im Raum des Briefes entsprechen also das Thema der Reise und die Bewegungsverben auf der lexikalischen Ebene. Damit verbindet sich das strukturelle Merkmal des epistolaren Textes mit der Semantik der Aussage. Die Ansage der Reise kann als eine Textbewegung auch deswegen definiert werden, weil sie sich einem anderen Text, nämlich dem oben bereits zitierten Brief Bachmanns und dem darin artikulierten Wunsch („Wenn Du Ende November kommen könntest! Ich wünsche es mir.“ Ebd.: 63) öffnet.

Die dynamische Komponente in Celans Brief entspricht der von ihm in einem weiteren Teil thematisierten Entscheidung gegen das passive Warten auf eine Zeit, in der das Schicksal beiden Geliebten entgegenkommt. Die Entscheidung für ein aktives Verhalten erklärt er folgendermaßen: „Uns kommt das Leben nicht entgegen, Ingeborg, darauf warten, das wäre wohl die uns ungemäßeste Art, da zu sein“,[^ PC 65] womit er sich selbst und die Geliebte zum Handeln zu motivieren scheint. Nach der Ankündigung der Reise verweist der Absender auf einen Versuch, die Briefkonvention nicht außer Acht zu lassen und markiert im Text eine Rückwärtsbewegung mit den Worten „ins Übersprungene zurück“.[^ PC 64]

3. Zur Dynamik des Briefschlusses

Celan beendet seinen Brief auf eine konventionelle Art und Weise mit den Worten: „Ach, ich muß Dir noch viel erzählen, auch Dinge, die selbst Du kaum ahnst. Schreib mir“.[^ PC 65] Der Schreiber verbleibt im Rahmen der epistolaren Konvention, wenn er in die Zukunft, d. i. auf die Fortsetzung der Kommunikation verweist und die conclusio mit der petitio zusammenfallen lässt. Die den Brief abschließende Bitte wird mit einer Imperativform ausgedrückt. Der Schluss des Schreibens und die darin enthaltene Bitte sind knapp, einfach und prägnant; direkt danach kommt die Unterschrift „Paul“. Die Bewegung / Dynamik des Textes wird damit jedoch nicht abgeschlossen, ihr folgen zwei Postskripta, in denen Celan die literarischen Texte beider Korrespondenten thematisiert.

In dem ersten Postskriptum berichtet der Dichter, dass er in der Frankfurter Zeitung auf Bachmanns Gedicht stieß, das die Geliebte früher für ihn mit der Hand abschrieb und ihm mit dem Band Die Gestundete Zeit zuschickte. Dem Erlebnis, den von ihm bisher als eine intime an ihn gerichtete Nachricht verstandenen literarischen Text unerwartet in einer Zeitung lesen zu müssen, widmet der Autor keinen gesonderten Brief. Die Verwendung des Postskriptums gibt ihm die Möglichkeit, die Nachricht von einem irritierenden Ereignis an das zuvor Gesagte anzuschließen und zugleich die Dynamik des Schreibprozesses zu betonen, ohne den Text erneut beginnen zu müssen.

Nachdem Celan das erste Postskriptum beendet hat, fügt er ein weiteres hinzu, in dem er die Aussage des ersten zurücknimmt. Dieses beginnt er mit einer Datumsangabe, wobei er der von der Konvention vorgeschriebenen Struktur des Briefes folgt, da er darin Absätze, neue Gedanken und Überlegungen deutlich hervorhebt. Mit dem Datum trennt er erkennbar das am vorigen Tag geschriebene Postskriptum von dem am nächsten Tag hinzugefügten Teil. Gleichzeitig unterstreicht er die Kürze des Zeitraums, in dem sich seine Sichtweise änderte. In diesem zusätzlichen Teil des Briefes geht er auf die Worte aus dem ersten Postskriptum zurück, bittet die Empfängerin um Verzeihung für seine Aussage und verspricht, „nie wieder so [zu] denken und [zu] sprechen“ (ebd.: 65). Das finale Textstück ist sehr dicht. In ihm finden nicht nur die entschuldigenden Worte ihren Platz, sondern auch ein Geständnis, dass Celan jahrelang Bachmann gegenüber ungerecht war, und ein bewegendes Liebesbekenntnis. Der Dichter erklärt, ein einziges Wort der Geliebten sei ihm genug, um leben zu können. Dieses Postskriptum ist zeitlich sowohl rückwärts als auch vorwärts orientiert. Es wendet sich einerseits dem vorausgegangenen Textteil, andererseits der Vergangenheit der Beziehung zu und enthält ein Versprechen der Wiedergutmachung des Gewesenen. Mit dem doppelten Postskriptum zeigt Celan nicht nur die Dynamik der Textentstehung, er belegt, dass er seinen Standpunkt im Laufe eines Tages ändern kann.

4. Zu intertextuellen Bezügen des analysierten Brieftextes auf Celans Gedichte

In dem brieflichen Dialog zwischen Bachmann und Celan ist eine Vielzahl von Anspielungen auf ihre literarischen Texte zu erkennen (May u.a. 2012: 334). Es erscheint bemerkenswert, dass in dem analysierten Brief drei intertextuelle Bezüge vorliegen, die auf das Verhältnis des Brieftextes zur Literatur, in diesem Fall zu Gedichten, hinweisen. Es sind Verweise auf zwei lyrische Werke Celans (In Ägypten, Köln, Am Hof) und eins von Bachmann (der Name des Gedichtes wird im Brief nicht genannt, aber vermutlich ist von Im Gewitter der Rosen die Rede, vgl. Bachmann / Celan 2008: 278).

Celan betont, wie bedeutend die Rolle von Bachmann in seinem Leben sei im Hauptteil des Briefs mit den Worten:

Denk an ,In Ägypten‘. Sooft ichs lese, seh ich Dich in dieses Gedicht treten: Du bist der Lebensgrund, auch deshalb, weil Du die Rechtfertigung meines Sprechens bist und bleibst. (Darauf habe ich wohl auch damals in Hamburg angespielt, ohne recht zu ahnen, wie wahr ich sprach.)

Aber das allein, das Sprechen, ists ja gar nicht, ich wollte ja auch stumm sein mit Dir.

(Celan 1957: 64)

Die Wichtigkeit des hier genannten Gedichtes In Ägypten für die Beziehung und Korrespondenz der beiden Dichter kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es wurde von Celan 1948 zu Beginn der Bekanntschaft geschrieben und reflektiert die Liebe des lyrischen Ichs zu einer „Fremden“, womit die Ambivalenzen der Beziehung artikuliert werden. Seine Worte sollten bis zum Schluss des gesamten Briefwechsels für den Schriftsteller wichtig bleiben. Auch in dem hier analysierten Brief, der fast zehn Jahre nach der Entstehung des Gedichts geschrieben wurde, kehrt Celan zu ihm zurück. Damit wird die im Brief nicht erwähnte Fremdheit zwischen den Geliebten konnotiert. Zugleich wird das Gedicht im Brief zu einer Schwelle zwischen den Getrennten, denn die im zitierten Werk als „Fremde“ bezeichnete Geliebte wird von Celan 1957 als der „Lebensgrund“ und „die Rechtfertigung“ seines „Sprechens“ bezeichnet. (Ebd.: 65)

Celans zweites Gedicht, auf das sich der erwähnte Brief bezieht, entsteht im Oktober 1957 und heißt Köln, Am Hof (ebd.: 65). Es wurde wenige Tage nach der oben erwähnten Wiederbegegnung der Geliebten bei der Wuppertaler Tagung geschrieben und ist eine Erinnerung an den Neubeginn der Beziehung: an die Zeit, die Celan und Bachmann in Wuppertal während sowie nach der Tagung in einem Hotel in der Straße Am Hof verbracht haben (vgl. Renker 2017: 29). „Die Straße führt vom erzbischöflichen Palast bis zum Rathausplatz; das Gebiet war im Mittelalter den Juden zugewiesen. Die Straßenbezeichnung wurde zwischen Celan und Bachmann zu einer Art Codewort“ (Bachmann / Celan 2008: 275) in späteren Briefen. Das Gedicht beginnt mit dem Neologismus „Herzzeit“:

Herzzeit, es stehn

die Geträumten für

die Mitternachtsziffer.

Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,

einiges ging seiner Wege.

Verbannt und Verloren

waren daheim.

. . . . . . . . . . . . .

Ihr Dome.

Ihr Dome ungesehn,

ihr Ströme unbelauscht,

ihr Uhren tief ins uns.

(Bachmann / Celan 1957: 59f.)

In dem Zusatzteil seines Briefes vom 31.10–1.11.1957 hebt Celan hervor, dass das Gedicht dank Bachmann geschrieben wurde:

Ist ‚Köln, Am Hof‘ nicht ein schönes Gedicht? Höllerer, dem ichs neulich für die Akzente gab (durfte ich das?) meinte, es sei eines meiner schönsten. Durch Dich, Ingeborg, durch Dich. Wäre es je gekommen, wenn Du nicht von den ‚Geträumten‘ gesprochen hättest. Ein Wort von Dir – und ich kann leben. Und daß ich jetzt wieder Deine Stimme im Ohr hab!

(Celan 1957: 65)

Die Anspielung auf das Gedicht erinnert die Korrespondentin an eine bewegende Zeitphase nach der Wiederaufnahme der Beziehung. Mit der Anspielung wird sowohl auf einen vorausgegangenen literarischen Text als auch auf die spannungsvolle Lage der Geliebten zurückgewiesen, die sich in ihrer Beziehung sowohl „verbannt und verloren“ als auch „daheim“ fühlen. Der intertextuelle Bezug erhöht die Dynamik des Brieftextes.

5. Schlussfolgerungen

Der im vorliegenden Beitrag analysierte Brieftext zeichnet sich durch eine hohe Dynamik aus. Als dynamisch können die inhaltlichen Aspekte, d.h. die geplanten Reisen und die Spannungen in der Beziehung zwischen den Korrespondenten bezeichnet werden. Dynamisch erscheint auch die Form des Briefes, dessen Schreiber die Aufmerksamkeit der Empfängerin gekonnt steuert. Er überspringt oder realisiert eigenwillig die vorgeschriebenen Elemente der Briefstruktur und erzeugt den Eindruck einer sprunghaften Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, was die Aufmerksamkeit der Empfängerin erhöht. Er öffnet auch den Brieftext auf literarische Texte und lässt so eine Spannung zwischen den direkt ausgesprochenen und den verschwiegenen Aspekten der das Schreiben begründenden Beziehung erkennen. Die genannten Aspekte lassen den Brief zu einem bewegenden Dokument der Liebe beider Schriftsteller werden.

Primärliteratur

- Bachmann, Ingeborg / Celan, Paul (2008): Herzzeit. Der Briefwechsel. Mit den Briefwechseln zwischen Paul Celan und Max Frisch sowie zwischen Ingeborg Bachmann und Gisèle Celan-Lestrange. Hrsg. v. Bertrand Badiou u.a. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Sekundärliteratur

- Arnold, Heinz Ludwig (1995): Ingeborg Bachmann. TEXT+KRITIK. Bd. 6. München: Richard Boorberg, S. 124–135.

- Böschenstein, Bernhard / Weigel, Sigrid (Hrsg.) (1997): Ingeborg Bachmann – Paul Celan. Poetische Korrespondenzen. Vierzehn Beiträge. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Böttiger, Helmut (2017): Wir sagen uns Dunkles. Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan. München: Deutsche Verlagsanstalt.

- Hartmann, Florian (2013): Ars dictaminis. Briefsteller und verbale Kommunikation in den italienischen Stadtkommunen des 11. bis 13. Jahrhunderts. Ostfildern: Thorbecke.

- Gehle, Holger (1998): „Auschwitz“ in der Prosa Ingeborg Bachmanns. In: Braese, Stephan u.a. (Hrsg.): Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Frankfurt am Main / New York: Campus, S. 183–196.

- Koch, Peter (1999): Briefkunst. Ars dictaminis. In: Landfester, Manfred (Hrsg): Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Stuttgart / Weimar: Metzler, S. 545–551.

- May, Markus u.a. (2012) (Hrsg.): Celan-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: Metzler.

- Schöttker, Detlev (2008): Einführung: Briefkultur und Raumbildung. In: Ders. (Hrsg.): Adressat: NachwFelt. Briefkultur und Ruhmbildung. Paderborn: Fink, S. 9–16.

- Strob, Florian (2011): „Widerstand und Tradition. Das Schweigen der Dichterinnen und wie wir es lesen können.“ In: literaturkritik.de 8, https://literaturkritik.de/id/15645 (Abruf am 06.04.2022)

- Wimmer, Gernot (2014) (Hrsg.): Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Historisch-poetische Korrelationen. Berlin und Boston: De Gruyter.

Beitrag 5

„Als Liebesbriefwechsel nicht wahrnehmbar“ Zwei Briefe von Rahel Levin Varnhagen an Karl August Varnhagen

1. Einleitung

Die deutsche Intellektuelle jüdischer Herkunft und Berliner Salonnière Rahel Levin, verh. Varnhagen (1771–1833), war eine der Berühmtheiten ihrer Epoche. Obwohl sie kein literarisches Werk in publizierter Form hinterließ, werden ihre Briefe aufgrund der intellektuellen und ästhetischen Qualitäten heutzutage als literarische Texte gewürdigt. In der berühmten Korrespondenz der Autorin, die über 6000 Briefe hinterließ, nimmt der Briewechsel mit ihrem Ehemann, dem Diplomaten und Publizisten Karl August Varnhagen von Ense (1785–1858), als einer der umfangreichsten eine besondere Stellung ein. Die Ehe-Korrespondenz reflektiert sowohl die ungewöhnliche Beziehung der Meisterin der Briefkunst mit einem anerkannten Intellektuellen, Chronisten und Schriftsteller als auch die politischen und kulturellen Kontexte des bewegten 19. Jh. (vgl. Thomann Tewarson 1988: 99). Laut Barbara Hahn handelt es sich um eine „von vielen Legenden“ (Hahn 1990: 129) umstellte Korrespondenz. Sie wurde als ein wichtiges kulturgeschichtliches Zeugnis gelesen oder aber als „Dokument einer anstößig wirkenden Beziehung“ wahrgenommen, „in der die ältere Frau den dominierenden Part spielte und sich zu einem jüngeren und ihr in vielerlei Hinsicht unterlegenen Mann zuwandte; [a]ls Liebesbriefwechsel war er nicht wahrnehmbar […]“ (ebd.: 129). Die Schwierigkeit, diesen Briefwechsel als Liebeskorrespondenz zu klassifizieren, erklärt die Forscherin mit der Erkenntnis, dass in den genannten Briefen von der Liebe nur auf „eine schwer entzifferbare Weise die Rede“ sei (ebd.: 129).

Es ist anzunehmen, dass dieses kritische Urteil von der Kenntnis der biografischen Umstände des Ehepaares beeinflusst wurde. Die Verlobung von Rahel Levin mit dem jungen Diplomaten unterschied sich nämlich stark von ihren bisherigen, zwar unglücklichen und gescheiterten, aber am Anfang von Leidenschaft getragenen Bindungen: der Liebe zu Graf Karl Friedrich Albrecht Fink von Finckenstein (1772–1811) und der von Eifersuchtsausbrüchen des Geliebten geprägten Verlobung mit dem spanischen Gesandten Rafael Eugenio Rufino d’Urquijo Ybaizal y Taborga (1769–1839). Auch die mit einer kurzen Begegnung 1803 begonnene frühe Phase der Bekanntschaft von Rahel Levin mit Karl August Varnhagen verlief nicht ruhig. Die zukünftigen Eheleute waren zeitweise auch an anderen Partnern interessiert, was zu den sowieso schon zahlreichen (auch brieflich geführten) Auseinandersetzungen zwischen ihnen beitrug. Auf die Spannungen folgte Versöhnung: 1808 kam es zur Verlobung und am 27. September 1814 zur Heirat des Paares, mit der eine 19 Jahre lange, bis zum Tod der Schriftstellerin 1833 andauernde glückliche Ehe begann.

Der die Beziehung begleitende Briefwechsel ist, wie erwähnt, von beachtlichem Umfang. Nach eingehender Beschäftigung erscheint mir die Darstellung eines Überblicks über die gesamte Korrespondenz im Rahmen dieses Beitrags kaum möglich. So soll lediglich an zwei ausgewählten Beispielen aus dieser Korrespondenz, nämlich einem Brief Rahel Levin Varnhagens, der nach der Verlobungszeit am 26. September 1808 verfasst wurde und ihrem kurz nach der Heirat geschriebenen Brief vom 8. Oktober 1814, ein Teileinblick in die Dynamik dieses Briefwechsels geliefert werden. Die Konzentration liegt dabei auf der Zuordnung der genannten Briefe in die Kategorie ‚Liebesbrief‘. Dabei wird insbesondere auf inhaltliche und ausgewählt sprachliche Merkmale eingegangen, um diese als Markierungen von einerseits liebevoller Zuwendung und andererseits emotionaler Bewegtheit zu interpretieren.

2. Liebesbrief – Versuch einer Definition

Die Ersetzung eines Gesprächs zwischen den Abwesenden gilt als die Grundfunktion des Briefes. Einen wichtigen Platz nimmt der Brief in der Kommunikation der Verliebten ein, weil er dann zum Versuch wird, ihr intimes Verhältnis wiederzugeben und Emotionen, allen voran die Liebe, direkt und indirekt auszudrücken. Fest steht, dass der Liebesbrief als Medium der Offenbarung und Modellierung des Selbst und des Anderen die intime Beziehung der Korrespondenten als ein besonderes soziales System darstellt, das teilweise mithilfe einer eigenen Sprache funktioniert (vgl. Stauf u.a. 2013: 2f.). Die Herausgeber des Bandes Der Liebesbrief: Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart bezeichnen die Liebesbriefkultur als eine vielfältige, mehrstimmige Landschaft, in der verschiedene Formen der Kommunikation nebeneinander existieren. Dabei erkennen sie, dass typische Merkmale des Briefes – d.i. das Verbinden der Gegensätzlichkeiten Nähe und Ferne, Offenbaren und Verbergen, Selbst-Sein und Selbst-Mitteilen sowie die gegenseitige Wechselwirkung aufgrund der intimen Beziehung der Partner – in einem Liebesbrief besonders deutlich zu Tage treten (vgl. ebd. und Hübener u.a. 2020: 506).

Erfüllen die ausgewählten Korrespondenzen von Rahel Levin Varnhagen an ihren (zukünftigen) Ehemann diese Kriterien? Kann man in ihnen die Artikulation von bewegten Gefühlen erkennen?

3. Bewegte Gefühle: zum Brief Rahel Levins an Karl August Varnhagen vom 26. September 1808

Lieber Englischer! Gestern morgen gab man mir Deinen Brief! Im Gegentheil! Du schreibst hundertmal leichter, zusammenhängender und besser als ich! […] auch bin ich hier sehr zerstreut, sehr unterbrochen: muss für tausend Unwürdigkeiten sorgen, die mir den Kopf auseinandersetzen: aber alles besser, als in Berlin geblieben ohne Dich; denke ich an die Straßen und an die Orte von uns beiden, und daß ich dahin zurück muß, so zieht sich mir das Herz! – […] Du Lieber, theile mir alles mit; Du kannst mir alles sagen, und wie stolz, wie zufrieden macht es mich! Du gabst mir Festigkeit! Kurz, wir thun uns gut. (Wie sonderbar, wie scheinend und schmerzend war unser Umgang im Anfang!) Wie verlassen, ja wie ausgelacht komme ich mir ohne Dich vor. Mit Dir, neben Dir, hatte ich zu allem Muth; Du lehrtest mich ausführen, was ich für gut halte; Du lehrtest mich, was ich wohl in der Welt hätte haben können: Du bist der Einzige in der ganzen Welt, der mich je lieb hatte, der mich behandelt wie ich Andere. Ja ich bekenne es Dir gerne mit dem ganzen Drang der Erkenntlichkeit; von Dir lernte ich geliebt sein, und Du hast Neues in mir geschaffen. Nicht Eitelkeit – auch ist die nicht so schlecht, als man sie macht: nur das Lügen durch und für sie ist schlecht – ist es, die ewig mein Wesen mit Befriedigung durchdringt, Du wirst es wissen, Du! – bei dessen rechter Vorstellung die Thränen mir in die Augen dringen – es ist das endlich gesunde, kräftige, wahre, wirkliche Empfangen der Seele. Sie nimmt und giebt, und so wird mir ein wahres Leben geboren! […] Mit Dir war es mir anders als mit allen Menschen. […]. Ich liebe in Dir, daß Du mein Wesen erkennst, und daß das Erkennen sich in Dir ausdrückt, und wirkt, und äußert, wie es geschieht. Ich liebe Dich überaus zärtlich wieder, Du hast es hundertmal gesehen; ich könnte mein Leben mit Dir zubringen; es ist mein sehnlichster, ernster, jetzt einziger Wunsch; ich weihete Dir es in Freude und der größten Befriedigung; ich erkenne Deinen ganzen Werth, und nicht ein Pünktchen Deiner Liebenswürdigkeit, und Deines Seins – Skala hinauf und Skala hinunter – entgeht mir. Ich bin Dir treu aus Lust, Liebe und der gelassensten Wahl. […] endlich umfang’ ich Dich, Du lebst; und bist Du! Denke aber nicht, daß ich Dich ganz ohne Unruhe liebe. […]

(Varnhagen 1874: 44f.)

Die vorliegende umfangreiche Passage, aus der im Folgenden zitiert wird, erfüllt meines Erachtens repräsentativ die Kriterien eines Liebesbriefs: An mehreren Stellen drückt die Schreiberin ihre Liebe gegenüber dem Empfänger direkt aus und versichert ihm ihre Treue. Ein Sich-Verbergen erscheint ihr nicht nötig. Sie weiß um den Wert ihrer Liebe, behauptet, den Wert des Partners vollständig zu erkennen und sein völliges Vertrauen zu verdienen, ferner drückt sie die Überzeugung aus, dass auch Varnhagen sie vollständig versteht: „Ich liebe an Dir, dass Du mein Wesen erkennst“, schreibt sie und nimmt diesen Gedanken an einer weiteren Stelle im Text so auf: „Ich liebe Dich überaus zärtlich wieder, Du hast es hundertmal gesehen“. Mit diesen Behauptungen wird das Bild einer Verbindung gezeichnet, die v. a. auf gegenseitigem Verständnis baut. Rahel Levin akzentuiert das Besondere an dieser Beziehung, als sie dem Verlobten erklärt: „Mit Dir war es mir anders als mit allen Menschen.“ Diesen Zustand erklärt sie mit den Worten: „Du bist der Einzige in der ganzen Welt, der mich je lieb hatte […].“ Der Brieftext betont auch die Ausschließlichkeit der Beziehung beider Korrespondenten, dem Empfänger wird aber dabei viel Verantwortung auferlegt als dem einzigen Menschen, von dem sich die Briefschreiberin geliebt fühlt.

Die modellierende Kraft der Liebe erscheint in diesem Brief als ganz spezifisches Merkmal. Der Brief Rahel Levins lobt nämlich die Liebe ausdrücklich als eine lebenspendende Kraft, die zur Persönlichkeitsentfaltung der Autorin beigetragen hat. Sie schreibt: „Mit Dir, neben Dir, hatte ich zu allem Muth; Du lehrtest mich ausführen, was ich für gut halte; Du lehrtest mich, was ich wohl in der Welt hätte haben können“. Die Stelle, an der der jüngere Geliebte als ein Lehrer gelobt wird, ergänzt die Äußerung: „Du gabst mir Festigkeit!“, „[…] Du hast Neues in mir geschaffen“. Der Beitrag des jüngeren Partners zur Entwicklung der Persönlichkeit der 37-jährigen Partnerin wird mit diesem Eindruck mit Nachdruck akzentuiert.

In sprachlicher Hinsicht lässt sich im Text eine hohe Dichte der Personal- und Possessivpronomina nachweisen. Die oben kursiv wiedergegebenen Redeteile stehen im zitierten Brief vor allem in folgenden Formen: ich, du, mir, dir, mich, dich, mein, dein, wir, uns, unser; sie betreffen also die 1. und 2. Person Singular und 1. Person Plural. Sie und die ihnen entsprechenden Verbformen werden häufig innerhalb desselben Satzes aufeinander bezogen. Die meisten Sätze des Briefs betonen die Verbindung der Korrespondenten: Wenn „ich“ in der Subjekt-Funktion verwendet wird, dann kommt „du“ in der Rolle des Objektes und umgekehrt („du“ als Subjekt und „ich“ als Objekt). So wird nicht nur auf das Agens der jeweiligen Handlung hingedeutet, sondern es werden auch eine starke Wechselwirkung und das intime Verhältnis der Korrespondenten hervorgehoben. Dieses sprachliche Merkmal wird beibehalten, selbst in den seltenen Sätzen des Briefes, in denen äußere Gegenstände erwähnt werden. (Ein auffälliges Beispiel liefert der Satz: „[D]enke ich an die Straßen und an die Orte von uns beiden, und daß ich dahin zurück muß, so zieht sich mir das Herz!“) Mit der genannten Strategie wird die starke Subjektbezogenheit des Brieftextes akzentuiert. Ungeachtet des Gegenstands, von dem berichtet wird, werden die Liebenden und ihre Liebe immer in den Vordergrund gestellt.

Die Schreibhaltung der Korrespondentin akzentuiert die emotionale Bewegtheit, die offen genannt wird, wie z. B. in dem Satz „Du wirst es wissen, Du! – bei dessen rechter Vorstellung die Thränen mir in die Augen dringen –“. Dem Ausdruck der Emotionen entsprechen emphatische Wiederholungen (vgl. auch den früheren Satz: „Mit Dir, neben Dir hatte ich zu allem Muth.“). Darüber hinaus verwendet die Schreiberin zahlreiche Ausrufezeichen. Dazu kommt es bereits am Anfang des Briefes: „Lieber Englischer! Gestern morgen gab man mir Deinen Brief! Im Gegentheil!“ Eine besondere Dynamik bekommt der Text auch durch die Verwendung von mehreren Gedankenstrichen, die man in der Schrift dort verwendet, wo man in der gesprochenen Sprache deutliche Pausen macht oder wo man einen Einschub stärker als mit Kommata vom Rest des Satzes abheben möchte. An einer Stelle kombiniert die Briefautorin sogar die Verwendung der Gedankenstriche und Ausrufezeichen, um ihre Rührung auf der Ebene der Interpunktion wiederzugeben (vgl. „Du wirst es wissen, Du! – bei dessen rechter Vorstellung die Thränen mir in die Augen dringen –“).

Der zitierte Text verdient auch aus einem anderen Grunde Aufmerksamkeit. Viele Briefe Rahel Levins zeichnen sich durch originelle Metaphern und komplizierte, manchmal aphoristische Sätze aus, die mehrmalige Lektüren erfordern. Die Briefe Rahel Levins an Varnhagen enthalten diese Formen eher selten. Das erklärt Barbara Hahn folgendermaßen: „Varnhagen erschrickt vor Briefen, die keinen einfach benennbaren Inhalt haben, sondern in paradoxen Formulierungen und ungetümen Sätzen nach angemessenen Lösungen für Probleme suchen, für die es keine Sprache gibt.“ (Hahn 1990: 130) Im zitierten Schreiben bleiben die Sätze kurz, Satzgefüge liegen nicht vor. Dies lässt eine besondere Textdynamik entstehen. Mit dieser Schreibstrategie verweist die Absenderin darauf, dass sie sich von ihren Emotionen tragen lässt, denn im Zustand einer starken emotionalen Bewegtheit lassen sich keine logisch anspruchsvollen längeren Sätze konstruieren.

4. Ehepartner auf Reisen: Zum Brief Rahel Levin Varnhagens an Karl August Varnhagen vom 8. Oktober 1814

So eben, theurer, einziger, sehr geliebter Freund, habe ich Dir durch Barthold, denn ich den Brief adressirte, nach Wien geschrieben. Ich reise erst Montag nach Dresden, wohin ich meine Prager Briefe beschieden habe, an die Baronin von Grotthuß adressirt. Was soll ich so lange in Prag, wo ich ohne dich zu ungerne bin, im Finstern sitzen und warten! In Wien werde ich, allen Nachrichten zufolge, nicht hinein können: und dann wegen der Theuerung nicht hinaus!!! Ich bin sehr hypochondrisch drüber. Dieser Brief ist nur en l’air geschrieben; Du bist, wann er kommt, gewiß von Frankfurt. Der Wiener ist besser: und ärgerlicher, und doch besser. Noodt begleitet mich. Verlasse dich ganz auf meine innigste, zärtlichste, vertrauungsvollste Liebe; und sei gewiß, alles, was ich mit Dir zu bestehen habe, bestehe ich gerne und gut; und mit Freude, weil du bei mir bist. Du hast mich ganz erobert, und mir ist wohl dabei. Lebe auch wohl! Theurer! Wie sorgte ich, Dich die Nächte auf dem Felde zu wissen. Das kann mir, wie diese Trennung, der General nicht bezahlen. Sag ihm, was er mir anthut: aber ich bin stolz auf dies Opfer, wie ich mich immer fühle, wenn ich freudig bin. Ich umarme meinen geliebten August; und bin Deine R. R. […]

(Varnhagen 1875: 80)

Am 27. September 1814 heiratete Rahel Levin, die damals den Namen Robert trug, den vierzehn Jahre jüngeren Verlobten. Kurz darauf, Anfang Oktober, ging er nach Wien, um eine Stelle als preußischer Diplomat in Wien anzunehmen. Die Ehefrau sollte ihm bald folgen, am 20. Oktober 1814. Der Brief, aus dem auch im Folgenden zitiert wird, entsteht also einerseits in einer Zeit der Gewissheit – nach der langen Verlobungszeit sind die Korrespondenten ein Ehepaar geworden. Andererseits fällt er aber in eine bewegte Zeit. Die allgemeine politische und ökonomische Lage der deutschen Länder um 1814 ist instabil. Instabil ist auch die finanzielle und soziale Situation der Eheleute, die in der fernen österreichischen Stadt Fuß fassen sollen. Dem Brief wird das Thema der Bewegung eingeschrieben. Zu seiner Entstehungszeit befindet sich Varnhagen auf der Reise nach Wien, während seiner Frau diese Reise unmittelbar bevorsteht (vgl. Scurla 1979: 216).

Genauso wie in dem früheren wird auch in diesem Brief dem Empfänger die Liebe der Briefschreiberin mehrmals versichert. Die Zuneigung wird direkt ausgesprochen und mit den Epitheta „innigste“, „zärtlichste“, „vertrauungsvollste“ charakterisiert. Jedes dieser Epitheta wird im 19. Jh. häufig mit dem Substantiv „Liebe“ verwendet, auffallend an der Ausdrucksweise des Briefes ist aber ihre Häufung und Verwendung in superlativischen Formen. Eine Häufung der auf die Liebe der Briefschreiberin zum Ehemann hinweisenden Attribute („theurer, einziger, sehr geliebter“) wurde auch schon in der Grußformel verwendet. Damit entspricht die Ehefrau der Konvention: Solche Epitheta sind im Brief an den Ehemann üblich, durch ihre gehäufte Verwendung wirkt der Text emotional.

Ein deutlicher Unterschied gegenüber dem ersten Brief lässt sich in der Anredeform erkennen. Während sich die Briefschreibende an ihren Verlobten früher mit dem auf das ‚Übermenschliche‘ verweisende Wort „Englischer“ wandte, redet sie ihn hier zu Anfang des Briefes als Freund an. Die in der obigen Passage genannten Epitheta weisen diese Ehe-Freundschaft als einmalig und emotionsgeladen auf, zugleich werden beide Partner als Freunde auf dieselbe Stufe gestellt. Im Unterschied zum ersten Brief vom 26. September 1808 steht in dem späteren nicht das gegenseitige Verständnis, sondern das gegenseitige Vertrauen im Vordergrund. In demselben Satz, in dem die Korrespondentin ihre Liebe mit einem Superlativ als „vertrauungsvollst“ bezeichnet, versichert sie den Ehemann, dass auch sie selbst sein völliges Vertrauen verdient. Sie schreibt: „Verlasse dich ganz auf meine […] vertraungsvollste Liebe“. Am Schluss des Briefes wird der Empfänger als „mein lieber August“ angeredet und durch das Possessivpronomen der Korrespondentin ‚zugeordnet‘.

Dem an der Schwelle zu einer diplomatischen Karriere stehenden Ehemann bietet die Korrespondentin emotionale Unterstützung. Sie betont ihre Bereitschaft, Opfer für das Zusammensein des Paares mit Freude ertragen zu wollen. Dreizehn Tage nach der Heirat wird das Wesen der Beziehung nicht mehr erörtert. In dem früheren Brief vom 26. September 1808 verwies Rahel Levin auf den dynamischen Charakter ihrer Gefühle mit den Worten: „Denke aber nicht, daß ich Dich ganz ohne Unruhe liebe.“ Im Brief von 1814 scheint diese Spannung nicht mehr vorhanden zu sein. Die Autorin schreibt: „Du hast mich ganz erobert, und mir ist wohl dabei.“ In Bezug auf die emotionale Situation des Paares wird mit diesen Worten ein statischer Zustand angedeutet. Die Phase der Eroberung ist abgeschlossen, das Ziel des ‚Eroberers‘ Varnhagen wurde erreicht, die ‚Eroberte‘ erklärt sich mit dem erreichten Zustand zufrieden.

Die Herausgebenden des oben zitierten Bandes Der Liebesbrief: Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. Jh. bis zur Gegenwart erklären, dass jeder Liebesbrief im Modus einer vielfachen Bezugnahme stehe, aber ein gegebenes bzw. gesuchtes Verhältnis zu dem Adressaten oder der Adressatin immer als der Grundbezug zu betrachten sei (vgl. Stauf u.a. 2008: 1). Wie in dem früheren Brief Rahels steht auch in dem späteren die Beziehung zwischen der Absenderin und dem Empfänger im Vordergrund. Eingang in das Schreiben finden hier aber auch die Namen von Dritten, vor allem den Reisebegleitern beider Eheleute. Darüber hinaus wird über pragmatische Angelegenheiten wie Reisetermine und Reisestationen sowie finanzielle Befürchtungen berichtet. Diesem Themenbereich kann auch die fürsorgliche Erwähnung der Übernachtungsbedingungen des Adressaten (vgl. „die Nächte auf dem Felde“) zugeordnet werden, die zugleich auch mit dem anderen Thema des Briefes – der Liebe – im Zusammenhang steht. Diese Passage, in der beide Themenbereiche des Textes verbunden werden, trägt zur Kohärenz des Textes bei. Mit der Nennung der Namen von Freunden und Bekannten, d. h. mit der Einbeziehung von Dritten, wird das ‚Fenster auf die Außenwelt‘ geöffnet. Diese Öffnung ist allerdings nicht breit, denn alle erwähnten Namen beziehen sich auf Menschen, die mit der Reise bzw. mit dem Briefverkehr der Eheleute in Verbindung stehen, d. h. sie wieder zusammenbringen wollen.

Wie in dem früheren Brief lässt sich auch in dem späteren eine hohe Dichte der Personal- und Possessivpronomina in der 1. und 2. Person Singular nachweisen. Sie werden auch hier innerhalb eines Satzes aufeinander bezogen, um die Wechselbeziehung der Korrespondenten zu akzentuieren. Das erfolgt z.B. in den Äußerungen: „Was soll ich so lange in Prag, wo ich ohne dich zu ungerne bin, im Finstern sitzen und warten!“, „und sei gewiß, alles, was ich mit Dir zu bestehen habe, bestehe ich gerne und gut; und mit Freude, weil du bei mir bist.“ „Du hast mich ganz erobert, und mir ist wohl dabei.“

Auch in diesem späteren Brief verwendet die Absenderin Ausrufezeichen. Sie begleiten hier allerdings nicht den Textanfang, sondern beziehen sich auf den Ausdruck des Unwillens gegen einen einsamen Aufenthalt in Prag (vgl. den oben zitierten Satz „Was soll ich so lange in Prag […]“), Empörung über die teuren Reisebedingungen sowie die späteren Grußformeln („Lebe wohl! Theurer!“). Die Grußformel am Anfang des Briefes, die in den ersten Satz integriert wurde, enthält keine Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen werden in diesem späteren Brief nicht mehr effektvoll mit den Gedankenstrichen verbunden. Auch die Sätze dieses Briefs sind ähnlich wie im früheren nicht „ungetüm“ (Hahn 1990 :130), aber sie erscheinen länger als im früheren Brief. Die Briefschreiberin verwendet an einigen Stellen Satzgefüge (vgl. z. B. „Ich reise erst Montag nach Dresden, wohin ich meine Prager Briefe beschieden habe, an die Baronin von Grotthuß adressirt. Was soll ich so lange in Prag, wo ich ohne dich zu ungerne bin, im Finstern sitzen und warten!“). Der Rhythmus im zweiten Brief wirkt ruhiger als im ersten. Auch der spätere Brief erklärt und zeigt, dass er von Gefühlen getragen wird, sie erscheinen aber gemäßigter als diejenigen, die den ersten der Briefe getragen haben.

5. Schlussfolgerungen

Die Lektüre der in diesem Beitrag behandelten Briefe des Ehepaares Varnhagen erfolgte mit Fokussierung auf die Dynamik der Gattung Liebesbrief. Der erste analysierte Brieftext entstand nach der Verlobung, der zweite kurz nach der Heirat des Paars. Obwohl in der Forschung dem Briefwechsel der Varnhagens oft der Wert der Liebeskorrespondenz abgesprochen wurde, lassen sich in beiden Briefen Charakteristiken dieser Gattung finden. Dazu gehören die Artikulation der Liebesgefühle, Bezüge auf das intime Verhältnis beider Partner und die Betonung der modellierenden Kraft der Beziehung. In den Blick wurden vor allem Passagen genommen, in denen die Zuneigung zum Partner ausgedrückt und starke emotionale Bewegtheit der Korrespondentin während des Schreibprozesses suggeriert wird. Fokussiert wurden sprachliche Strategien, die dazu beitragen. Die hier analysierten Briefe gehören inhaltlich und formal nicht zu den berühmtesten und glänzendsten epistolaren Texten Rahel Varnhagens, sie liefern aber anschauliche Beispiele für die Fortsetzung und Modifikation von textuellen Strategien in den Briefen, die unterschiedliche Phasen ihrer Beziehung zu Karl August Varnhagen begleiten.

Primärliteratur

- Varnhagen, Rahel (1874): Brief an Karl August Varnhagen vom 26. September 1808. In: Assing-Grimelli, Ludmilla (Hrsg.): Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel. Erster Band. Leipzig: Brockhaus, S. 44–47.

- Varnhagen, Rahel (1875): Brief an Karl August Varnhagen vom 8. Oktober 1814. In: Assing-Grimmelli, Ludmilla (Hrsg.): Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel. Fünfter Band. Leipzig: Brockhaus, S. 80.

Sekundärliteratur

- Hahn, Barbara (1990): „Antworten Sie mir!“ Rahel Levin Varnhagens Briefwechsel. Basel / Frankfurt am Main: Stroemfeld / Roter Stern.

- Hübener, Andrea u.a. (2020): Liebesbrief / Erotischer Brief. In: Matthews-Schlinzig, Marie Isabel u.a. (Hrsg.): Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Berlin: De Gruyter, S. 506–514.

- Scurla, Herbert (1979): Rahel Varnhagen. Die große Frauengestalt der deutschen Romantik. Berlin: Verlag der Nation.

- Stauf, Renate u.a. (2008): Liebesbriefkultur als Phänomen, in: Dies. (Hrsg.): Der Liebesbrief: Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Berlin: De Gruyter, S. 1–22.

- Thomann Tewarson, Heidi (1988): Rahel Levin Varnhagen mit Selbstzeugnissen und Briefdokumenten. Hamburg: Rowohlt.

Beitrag 6

Der Schlaf der Vernunft gebiert Abenteuer Eine Untersuchung des Vorwortes Anweisung für den Leser von André Breton und dessen Bedeutung für Max Ernsts Collageroman La femme 100 têtes (1929)

1. Einleitung

Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer lautet der Titel der berühmten Grafik von Francisco de Goya aus seinem Zyklus Los Caprichos (ca. 1793–1799). Es scheint, als hätten die Surrealist:innen diesen Gedanken verkehrt, indem sie der Vernunft mindestens eine gewisse Skepsis entgegenbrachten und sich in besonderer Weise für die vermeintlichen Ungeheuer interessierten, die ihr Aussetzen hervorbringt. Ein Zeugnis davon liefert der Collageroman La femme 100 têtes (1929) von Max Ernst, der bereits Gegenstand vieler Untersuchungen in den Bereichen Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Psychologie, Philosophie u.A. geworden ist. So geschehen etwa in den Bänden Max Ernst. Collagen – Inventar und Widerspruch I und II des Kunsthistorikers Werner Spies (Spies 2008a, Spies 2008b) oder in dem Aufsatz Vampir und Verbrechen. Zu Max Ernsts Collagenroman ‚La femme 100 têtes‘ (1929) von Gabriele Wix (Wix 1990). Nicht nur die ungewöhnliche Form des Buches, ein Collagen-Zyklus, der von Bildlegenden begleitet ist und von Ernst als ‚Roman‘ bezeichnet wurde, erschwert eine Einordnung, auch inhaltlich gibt das Buch viele Rätsel auf. In unterschiedlichen Disziplinen wurden bereits einzelne Elemente und Symbole besprochen, Motiv-Gruppen identifiziert, die Struktur des Buches analysiert und das Verhältnis von Bildlegenden und Collagen kommentiert. Der Roman wurde unter anderem als ein ‚Bildungsroman‘ (Ch. Stokes), ein ‚visuelles Manifest des Surrealismus‘ (J. Pech) oder als ‚Bibel und Märchen zugleich‘ (G. Bauer) aufgefasst (vgl. Wix 1990: 52). Weniger oder kaum expliziter Gegenstand geworden ist hingegen das Vorwort von André Breton. Unter dem Titel Anweisung für den Leser eröffnet Breton, der zum theoretischen Sprachrohr der jungen surrealistischen Bewegung avancierte, die Lektüre des Romans und beeinflusst damit nicht nur die Rezeptionshaltung der Leser:innen, sondern auch maßgeblich die Deutung der folgenden Bilder und Texte. Die Prägung, die das Vorwort der Lektüre verleiht, seine Eigenschaften und Funktionsweisen sind Gegenstand dieser Ausarbeitung. Dafür nähere ich mich der Thematik zunächst durch einen kurzen Überblick über die surrealistische Bewegung um Breton, deren Anliegen und Techniken sowie die Adaption des Surrealismus durch Max Ernst an. Anschließend stelle ich den Inhalt und wesentliche Aspekte des Collageromans La femme 100 têtes und des Vorwortes dar. Den Kern der Arbeit, die Analyse und Interpretation des Vorwortes, führe ich anhand der Ausarbeitungen von Gérard Genette zu Typen und Funktionsweisen des Vorwortes durch, die dieser in seiner Publikation Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches (frz. 1987) darlegt. Ziel der Untersuchung ist es, die Arten der Beziehungen zwischen Ernsts Werk und Bretons Text aufzuzeigen.

2. Der Surrealismus: Gründung und Entwicklung eines Programms

Den Anfang des Surrealismus bildete eine kleine Gruppierung französischer Literaten. Die damaligen Studenten André Breton, Louis Aragon und Philippe Soupault verbanden nicht nur die Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, sondern auch, nach ihrer Rückkehr vom Feld, ihre Ablehnung des Pariser Bildungsbürgertums und der geistigen Aristokratie, darunter auch ehemalige Vorbilder der jungen Literaten, die anscheinend unberührt von den Gräueltaten ihren Gewohnheiten nachgingen oder gar in nationalistische Euphorie verfielen (vgl. Soupault 2018: 40–42). Sie lehnten den französischen Rationalismus sowie den Literaturbetrieb und dessen Konventionen ab, hegten Argwohn gegen die bürgerliche Kultur, die ihrer Ansicht nach an veralteten Traditionen und Sicherheit suggerierenden Vorurteilen festhielt, und waren anti-klerikal und anti-militärisch eingestellt (vgl. Lange 2005: 129 und Soupault 2018: 45, 58). Im Zuge der Bildung einer künstlerischen und gesellschaftlichen Vision experimentierten sie mit Schreibpraktiken und gaben gemeinsam die Zeitschrift Littérature heraus. Breton, der sich zunehmend zum theoretischen Kopf der Bewegung entwickelte, komprimierte die Annahmen und Ziele der Bewegung 1924 in einem ersten Manifest (Breton 2005, vgl. außerdem Soupault 2018:60 und Lange 2005: 129). Aus der Ablehnung des Rationalismus, der Herrschaft der Logik und des einseitigen und beschränkten Bildes des (Vernunft-)Menschen resultiert Breton zufolge im surrealistischen Programm die Hinwendung zum und die Erforschung des Unbewussten – ein Weg, den unter anderem Freud mit seiner Psychoanalyse und Traumdeutung eröffnet hat (vgl. Soupault 2018: 37, 61). Durch die Erforschung der Imagination soll eine neue Geisteshaltung erreicht werden, durch welche die „scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität“ aufgelöst werden (Breton 2005: 329, Herv. im Orig.; vgl. außerdem Soupault 2018: 37). Im „Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser, bis dahin vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allmacht des Traumes, an das zweckfreie Spiel des Denkens“, welche nur „ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Überlegung“ zu ihrer Entfaltung kämen, ermöglicht der Surrealismus laut Breton die „Lösung der hauptsächlichen Lebensprobleme“ (Breton 2005: 329). Breton räumt ein, dass man gerade erst am Beginn dieses Prozesses stehe und noch nicht klar sei, wie und durch wen (Künstler:innen oder Gelehrte) die Imagination erforscht werden könne.

Zu wichtigen technischen Hilfsmitteln des surrealistischen Zugangs zum Unbewussten entwickelten sich der Zufall und die Verfremdung (vgl. Möbius 2000: 177f.). Durch die Verfremdung, also das Herauslösen der Dinge aus ihrem ursprünglichen Kontext und ggf. die Herstellung neuer Verbindungen zwischen Dingen, können ihre poetischen und transzendenten Eigenschaften verstärkt zu Tage treten. In diesem Sinne operiert die von den Surrealist:innen gern zitierte „zufällige Begegnung von Nähmaschine und Regenschirm auf einem Seziertisch“ (nach Lautréamont, vgl. z.B. Ernst 1989: 25). Wenn im Umgang mit surrealistischer Kunst und Literatur von Zufall als Technik die Rede ist, müssen allerdings Einschränkungen gemacht werden, da dem ‚Zufall‘ immer ein gewisses Regelwerk zugrunde liegt (etwa die Akzeptanz der Syntax) und beispielsweise die Ablehnung des Alten und Konventionellen zwangsweise einen Filter auf die Produktion des Neuen legt (vgl. Möbius 2000: 177–181). Aufgrund ihrer Haltung und Interessen wundert es wenig, dass die Surrealist:innen ihre Inspiration vor allem auf Flohmärkten, in Schaufenstern, billigen Antiquariaten und Buchläden suchten, wo sie zufällig auf Objekte mit einem „verlorene[n], verrätselte[n] Gebrauchswert“ (Spies 2008b: 26) stoßen konnten, statt in Museen und ausgewählten Bibliotheken, den Zentren der bürgerlichen Kultur, zu verkehren (vgl. Lange 2005: 124).

3. Max Ernst: Annäherung an die Bewegung und Anwendung surrealistischer Prinzipien in der Collage