die frau der hönerei do lachet / das ers so hübschlich hett gemachet. Zu den Fassungen von Hans Rosenplüts Märe ‚Der fahrende Schüler‘

Deutschsprachige Dichtungen des Mittelalters sind oft in mehreren Fassungen erhalten (vgl. z. B. Henkel 1993, S. 40–42). Dabei hat sich im Rahmen von Arbeiten zu Überlieferungs- und Textgeschichten gezeigt, dass bei einzelnen Werken früh Parallelfassungen existierten, welche nicht auf eine sekundäre Bearbeitung hindeuten, sondern gleichberechtigt nebeneinanderstehen (vgl. Henkel 1993, S. 41f.; vgl. Bumke 1996). Ein solcher Fall liegt auch bei Hans Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘ vor. Rosenplüt lebte im 15. Jahrhundert in Nürnberg; er war ein Handwerksmeister, der neben seinem eigentlichen Beruf eine weitere Berufung fand, nämlich die Dichtung.[^1 Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und um Literaturnach- und -hinweise ergänzte Fassung der am 20.01.2022 im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft ‚Textdynamiken‘ (Universität Leipzig / Universität Krakau) gehaltenen Vorlesung.]

Im Hinblick auf das Stichwort der ‚Textdynamiken‘ wird es in diesem Beitrag darum gehen, welche Bedeutung Abweichungen verschiedener Fassungen haben, weshalb also die Überlieferungs- und Textgeschichte auch bei einer Interpretation zu prüfen ist. Dazu werden detaillierte Hinweise präsentiert, die einzelne Fassungen oder Unterschiede zwischen den Fassungen und den jeweiligen Textzeugen betreffen. Dies dient dazu, Zugriffe und Möglichkeiten einer Lektüre zu verdeutlichen; die Beispiele reichen von der Ersetzung einzelner Wörter bis hin zur Umarbeitung größerer Passagen.

Begonnen wird mit einigen Daten zu Autor und Werk, an die ein Überblick zur Überlieferung beider Fassungen des ‚Fahrenden Schülers‘ anschließt. Breiten Raum nimmt sodann ein intensiver Durchgang durch Fassung II ein, der verschiedene interpretatorische Details umfasst und Forschungsbeiträge integriert. Danach werden verschiedene Abweichungen der I. Fassung aufgezeigt, um deren Charakteristika zu beschreiben und – sofern dies im Einzelnen möglich ist – zu bewerten. Abschließend erfolgt eine kurze Rückkopplung an die Überlieferung. Es wird sich zeigen, dass beide Fassungen Details unterschiedlich akzentuieren, am Ende aber annähernd gleichberechtigte Versionen des ‚Fahrenden Schülers‘ darstellen, da sich nur ein einziger Hinweis zu einer möglichen Abhängigkeit der I. von der II. Fassung identifizieren lässt.

Ein Überblick zu Hans Rosenplüt

Zu Rosenplüts Biographie hat nach einem lange eher spekulativen Zustand in der jüngeren Forschung erstmals aufgrund archivalischer Quellen Hanns Fischer Neues beigetragen (vgl. Fischer ²1983, S. 157). Verdienstvoll sind daran anknüpfende Monographien zu Rosenplüts Leben und Werk, die 1984 von Hansjürgen Kiepe und 1985 von Jörn Reichel vorgelegt wurden (vgl. Kiepe 1984; vgl. Reichel 1985). Beide brachten eine Vielzahl archivalischer Zeugnisse ans Licht; die bei beiden z. T. etwas verstreuten Angaben fasst in einem 2019 veröffentlichten Aufsatz zu Rosenplüt Sabine Griese konzise zusammen (vgl. Griese 2019). Dort kann man neben den einschlägigen Artikeln von Ingeborg Glier (vgl. Glier 1992a; vgl. Glier 1992b; vgl. Glier 2004) nun für weitere Studien ansetzen.

Rosenplüts Herkunft ist ungewiss, er zog von außerhalb nach Nürnberg.[^2 Zum Folgenden vgl. Griese 2019, S. 64–66; Reichel 1985, S. 62–65; Reichel 1985, S. 125–153; Kiepe 1984, S. 274–292; Glier 1992a, Sp. 195–197. Einzelne Belege werden zugunsten des Leseflusses in diesem Absatz nicht separat ausgewiesen.] Im papiernen Neubürgerverzeichnis der Stadt wird Rosenplüt 1426 als Neubürger verzeichnet. Notiert wurde dort: „Hans Rosenplüt, t[agewerker beim Handwerk der] sarwürht“ (zit. nach Reichel 1985, S. 262) – Rosenplüt kam also als Kettenhemd- bzw. Harnischmacher[^3 Vgl. „sarwerker, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S02122, abgerufen am 01.11.2022.] in die Reichsstadt. Bereits 1427 erhielt er in diesem Berufszweig das Meisterrecht in Nürnberg, zu diesem Zeitpunkt muss er seine Lehr- und Gesellenzeit daher bereits absolviert haben. Anhand gängiger Zeiträume der Lehr-, Gesellen- und Wanderjahre macht Reichel plausibel, dass Rosenplüt zwischen 1396 und 1404 geboren worden sein dürfte (vgl. Reichel 1985, S. 127f.).

Ab dem Jahr 1429 gibt es eine entscheidende Neuerung in den Archivalien: Der Name ‚Rosenplüt‘ verschwindet, stattdessen wird er nun konsequent Hans Schnepper oder Schnepperer genannt (vgl. Kiepe 1984, S. 279–292;[^4 Kiepe spricht sich gegen eine Identität von Hans Rosenplüt und Hans Schnepper aus, worin ihm die Forschung aber nicht gefolgt ist.] vgl. Reichel 1985, S. 63–65). Dieser Zweitname findet sich u. a. im Kontext verschiedener Texte Rosenplüts als abschließende Autornennung, beispielsweise in Formulierung wie Hanns Rosenplüt der schnepperer (Reichel 1985, S. 93) oder auch Snepperer Hans Rosenplüt (Reichel 1985, S. 87). Der Namenswechsel wurde damit in Verbindung gebracht, dass Rosenplüt vermutlich ab 1427 dichterisch aktiv wurde (vgl. Griese 2019, S. 66; vgl. Reichel 1985, S. 70f.), Werner Williams-Krapp spricht in diesem Zusammenhang von „gehobene[r] Freizeitbeschäftigung“ (Williams-Krapp 2015, S. 17).

Der Name Schnepperer, kann im Sinne einer – für einen angehenden Literaten durchaus positiven – Geschwätzigkeit verstanden werden. Auf eine zweite denkbare Deutung weist Griese hin: ‚Schnepper‘ kann im Bairischen auch eine kleine Armbrust oder ein Aderlassinstrument bezeichnen (vgl. Griese 2019, S. 72, Anm. 61).

Kettenhemden wurden mit zunehmendem Gebrauch von Schusswaffen im 15. Jahrhundert immer weniger benötigt (vgl. Reichel 1985, S. 130f.); wohl aus diesem Grund wechselte Rosenplüt später seinen Beruf und wurde Rotschmied, also Messinggießer (vgl. Reichel 1985, S. 139–143). Ab 1444 ist er als einer von vielen Büchsenmeistern im Dienst der Stadt bezeugt, er kümmerte sich also um die Herstellung und Bedienung von (schwerer) Artillerie (vgl. Reichel 1985, S. 142f.). Dieses Amt bekleidete er bis 1460, da in diesem Jahr die letzte Soldauszahlung stattfand (vgl. Kiepe 1984, S. 290–292; vgl. Reichel 1985, S. 65), danach fehlen weitere Spuren des Handwerkerdichters.

Rosenplüts Werk lässt sich grob in drei literarische Bereiche untergliedern: Er dichtete Fastnachtspiele, Reimpaarsprüche und Lieder sowie Priamel (vgl. Glier 1992a, Sp. 197–210; vgl. Glier 1992b; vgl. Griese 2019, S. 66).

In der Neuedition der vorreformatorischen Fastnachtspiele Nürnbergs werden 80 Spiele Hans Rosenplüt bzw. seinem Umfeld zugewiesen (vgl. Ridder u. a. 2022), die tatsächliche Autorschaft ist aber in Ermangelung signierter Fastnachtspiele[^5 Die Ausnahme stellt ‚Das Fest des Königs von England‘ (Ridder u. a. 2022, F 44) dar, vgl. Ridder u. a. 2022, S. 10f.] nicht zweifelsfrei zu bestimmen, sondern v. a. aufgrund der Überlieferungskontexte zu vermuten (vgl. Ridder u. a. 2022, S. 10f.).

Die zweite Gruppe bilden die Priamel. Priamel sind kurze, üblicherweise 8 bis 14 Verse umfassende Sprüche, in denen meist Handlungen oder Begriffe nacheinander aufgezählt werden, die oberflächlich nichts miteinander zu tun haben; am Ende folgt dann eine pointierte Zuspitzung, die die Gemeinsamkeit des Vorangehenden benennt (vgl. Kiepe 1984, S. 32–44). Die Frage nach der Autorschaft ist hier ähnlich problematisch wie bei den Fastnachtspielen, da es keine signierten Priamel gibt (vgl. Kiepe 1984, S. 45f.). Rosenplüt gilt aber mit einigem Recht als derjenige, der die Gattung im Hinblick auf ihre Literarisierung maßgeblich vorangetrieben hat (vgl. Glier 1988, S. 140). Priamel liegen vielfach in Sammlungen vor, auch hier bieten u. a. die Kontexte Hinweise auf die Autorschaft Rosenplüts (vgl. Kiepe 1984, S. 45).

Insgesamt eindeutiger ist die Lage bei den Reimpaarsprüchen und Liedern. Ingeborg Glier nennt für diesen Teil des Œuvres insgesamt 31 Dichtungen, für die die Autorschaft Rosenplüts gesichert oder wahrscheinlich ist (vgl. Glier 1992a, Sp. 198; vgl. Griese 2019, S. 67), da regelmäßig am Textende Verfassersignaturen auftreten (vgl. Reichel 1985, S. 79–99). Eine Untergruppe der Reimpaarsprüche und Lieder sind die Mären,[^6 Die Gattungsbezeichnung ist in der Forschung umstritten (vgl. die umfängliche Diskussion bei Eichenberger 2015, S. 12–22, bes. S. 19–22). Im vorliegenden Beitrag geht es allerdings nicht um eine Diskussion der Gattung, sondern um ein konkretes Beispiel, weshalb diese Problematik zurückgestellt wird.] zu denen auch Rosenplüts ‚Fahrender Schüler‘ gehört. Hier findet sich am Schluss bei neun der elf Rosenplüt zugewiesenen Mären eine Autorsignatur (vgl. Reichel 1985, S. 93–97; vgl. Glier 1992a, Sp. 203f.; vgl. Griese 2019, S. 69): so hat geticht Hanns Rosenplüt (Fassung II, V. 187)[^7 Der Text der II. Fassung wird nach der zweisprachigen Ausgabe Grubmüllers zitiert, da sich der Beitrag ursprünglich an Krakauer Studierende der Germanistik richtete. Die unten herangezogene Fassung I richtet sich nach Fischers Märenedition.] liest man dort.

Zur Überlieferung und den Fassungen des ‚Fahrenden Schülers‘

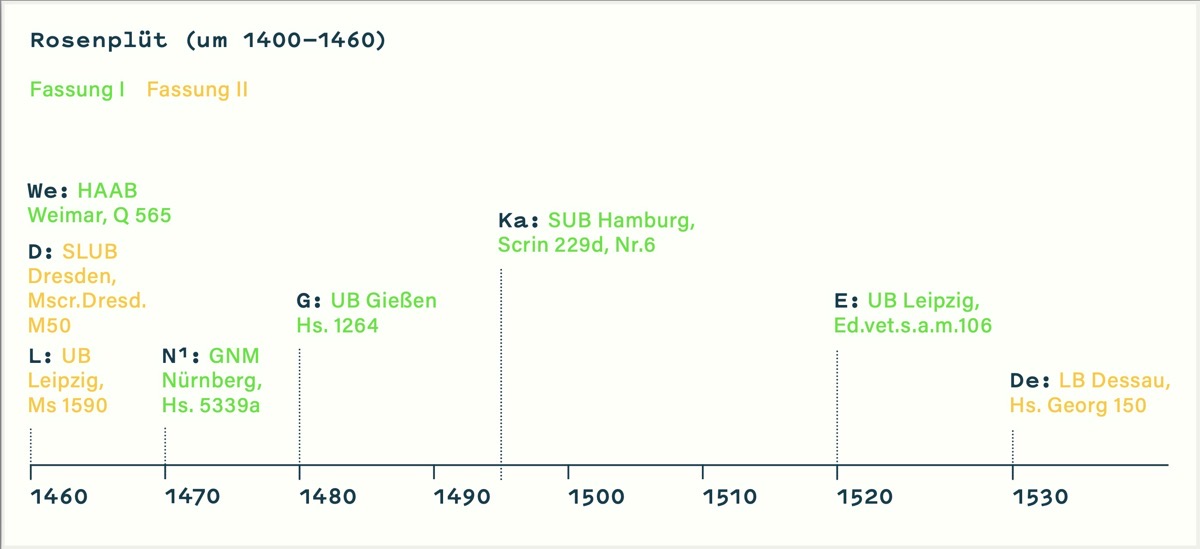

Rosenplüts Märe ist in acht Textzeugen erhalten, es handelt sich um sechs Handschriften und zwei Drucke.[^8 Die Datierung bezieht sich jeweils auf den Abschnitt, in dem der ‚Fahrende Schüler‘ notiert ist. Die Siglen decken sich bis auf jene von Druck E mit der Ausgabe von Fischer (Druck E war ihm unbekannt).] Zwei Fassungen des Textes setzt Fischer in seiner Ausgabe der Märendichtung an und ediert beide (Fischer 1966, S. 188–201), Klaus Grubmüller gab Fassung II mit einer Übersetzung heraus (Grubmüller 2011, S. 916–927). Die chronologische Einordnung der einzelnen Textzeugen zeigt das folgende Bild (s. Abb. 1)[^9 Die Abbildung dient lediglich einer groben zeitlichen Verortung der einzelnen Textzeugen in Schritten von fünf Jahren. Im Einzelnen sind die Datierungen jedoch nicht derart gesichert, wie anhand der nachfolgenden Übersicht deutlich wird.], an das knappe Beschreibungen zu den einzelnen Handschriften und Drucken anschließen.

Abbildung 1: Zeitliche Verteilung der Fassungen und Textzeugen

Fassung I

We [Hs.]: Weimar, Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, Cod. Q 565 – Nürnberg(?), um 1460[^10 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/7155, abgerufen am 01.11.2022. Zur möglichen Lokalisierung nach Nürnberg vgl. Kully 1982, S. 18, zur hier genannten Datierung vgl. Kully 1982, S. 14. Die Handschrift selbst ist zwischen ca. 1460 und 1473 entstanden (vgl. Kully 1982, S. 14); das vorn eingebundene Fragment mit dem Ende des ‚Fahrenden Schülers‘ wurde auf jenem älteren Papier geschrieben, das um 1460 in Gebrauch gewesen sein dürfte. Diese Handschrift ist teilweise auf Rosenplüt-Texte konzentrierte, teilweise „hausbuchartig“ bunt gemischt.] – Anm.: Fragment, enthält nur V. 171–182 der I. Fassung

N1 [Hs.]: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Cod. 5339a – Nürnberg, 1471/73[^11 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/3687, abgerufen am 01.11.2022. Zur Lokalisierung nach Nürnberg vgl. Reichel 1985, S. 238 und Kiepe 1984, S. 330 und S. 332.]

G [Hs.]: Gießen, Universitätsbibliothek, Hs. 1264 – Nürnberg(?), um 1480(?)[^12 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/3681, abgerufen am 01.11.2022. Vgl. Seelbach 2007, Hs 1264, online unter: https://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/5002/, abgerufen am 01.11.2022.]

Ka [Druck]: Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Scrin. 229d, Nr. 6 – [Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1495][^13 Der Druck ist im Gesamtkatalog der Wiegendrucke unter GW M38993 verzeichnet; s. zu diesem https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M38993.htm, abgerufen am 01.11.2022., Vgl. auch die Hinweise im Katalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg unter https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Record/266797857, abgerufen am 01.11.2022. Datierung, Lokalisierung und Zuweisung an die Werkstatt Konrad Kachelofens aufgrund der Mitüberlieferung, vgl. Horváth/Stork 2002, S. 124, Nr. 52. Vgl. Griese 2019, S. 83 inkl. Anm. 93.]

E [Druck]: Leipzig, Universitätsbibliothek, Ed.vet.s.a.m.106 – [Augsburg: Matthäus Elchinger, nach 1520][^14 Der Druck ist im Gesamtkatalog der Wiegendrucke unter GW M38994 verzeichnet; s. zu diesem https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M38994.htm, abgerufen am 01.11.2022.] – Anm.: Blatt- und Textverlust im Mittelteil (vgl. Griese 2019, S. 87, Anm. 102).

Fassung II

D [Hs.]: Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, Mscr.Dresd.M.50 – Nürnberg, um 1460/62[^15 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/6795, abgerufen am 01.11.2022 und die ausführliche Beschreibung von Werner Hoffmann (Hoffmann 2022).]

L [Hs.]: Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms 1590 – Nürnberg, 1460/65[^16 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/5351, abgerufen am 01.11.2022, zur Lokalisierung vgl. Reichel 1985, S. 232; Kiepe 1984, S. 351f.]

De [Hs.]: Dessau, Stadtarchiv, Hs. Georg 150 – ostmitteldeutsch, um 1530[^17 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/6823, abgerufen am 01.11.2022.]

Die heute bekannte Überlieferung setzt um den Tod des Autors mit den beiden Sammelhandschriften aus Dresden und Leipzig (Fassung II) und dem Fragment der I. Fassung in der Weimarer Handschrift ein. Bis auf die Ausnahme am Ende der Überlieferung (s. u.) sind die anschließenden Textzeugen der I. Fassung zuzurechnen. Es folgen zwischen 1471 und 1473 der Nürnberger Cod. 5339a und um 1480 die Gießener Handschrift, beide sind Fassung I zuzuschlagen. Ca. 1495 druckt vermutlich Konrad Kachelofen den ‚Fahrenden Schüler‘ in Leipzig, bevor eine größere Lücke in der Überlieferung vorliegt. Erst nach 1520 gibt es weitere Zeugnisse, nämlich den wahrscheinlich von Matthäus Elchinger in Augsburg hergestellten Druck mit der I. und die Dessauer Handschrift mit der II. Fassung.

Räumlich konzentriert sich die handschriftliche Überlieferung auf Nürnberg. An den Druck aus Leipzig gegen Ende des 15. Jahrhunderts schließt derjenige von um 1520 aus Augsburg an, den Schlusspunkt bildet die heute in Dessau verwahrte ostmitteldeutsche Handschrift, die einige Jahre nach dem letzten bekannten Druck entstand.

‚Der fahrende Schüler‘ (Fassung II): Lektüre und Deutungsaspekte

Es geht nun zuerst um diejenige Fassung, die der Ausgabe von Grubmüller zugrunde liegt; in Fischers Edition handelt es sich um Fassung II. Es werden im Rahmen einer textnahen Lektüre einerseits an verschiedenen Stellen von der Forschung vorgelegte Deutungen und Hinweise diskutiert, andererseits aber auch Abweichungen einzelner Textzeugen der Fassung.

Nu horet einen klugen list,

wie einest einem widerfahren ist.

ein varender schüler ist er genant.

hübscheit ist mir von ihm bekant.

(V. 1–4)[^18 Auf die Zitation der in der Ausgabe Grubmüllers vorliegenden Übersetzung wird verzichtet, da diese leicht zugänglich. Im späteren Vergleich mit Fassung I wird bei umfangreicheren Passagen eine Übersetzung notiert.]

Der Text beginnt mit einer knappen Bitte um Aufmerksamkeit: Nu horet einen klugen list (V. 1). Diese Form des Auftaktes fasst Fischer unter dem Begriff der ‚Audite-Eröffnung‘; es handle sich dabei um eine typische Form der Eröffnung eines Märenvortrages, die bereits im 13. Jahrhundert begegne (vgl. Fischer ²1983, S. 262f.). Der Rahmen ist also eine Vortragssituation, die in den schriftlichen Zeugnissen zwar fingiert ist, deswegen als denkbarer Rezeptionszusammenhang aber nicht ausgeschlossen werden muss.

Dasjenige, was man zu hören bekomme, ist ein[] kluge[r] list (V. 1). Mittelhochdeutsch list bezeichnet allgemein etwa ‚Klugheit‘ oder ‚Weisheit‘ und ist selten negativ konnotiert.[^19 Vgl. „LIST, stm.“, Mittelhochdeutsches Wörterbuch von Benecke, Müller, Zarncke, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/BMZ?lemid=L01019, abgerufen am 01.11.2022.] Diese Bedeutung greift hier allerdings nicht, da auf etwas referiert wird, das man hört; es ist also eine Sache besonderer Qualität gemeint und nicht die Fähigkeit zu durchdachtem Handeln. In Anlehnung an das Lemma zu ‚list‘ im Deutschen Wörterbuch kann man den klugen list daher als ‚geschickten Kunstgriff‘ übersetzten.[^20 Vgl. „list, m. f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=L06279, abgerufen am 01.11.2022.] Da dieser dem schüler (V. 2), der durch einem (V. 2) im Dativ referenziert wird, widerfahren ist (V. 3), ist der erste Vers derart zu verstehen, dass der kluge Kniff der Figur des schüler[s] (V. 2) geschah. Folgt man dieser Lesart, so wäre der Auftakt als selbstbewusste Anspielung auf die besondere Qualität der Erzählung, die nun folgen wird, zu deuten.

Erzählt wird sodann von einem Reisenden, einem varende[n] schüler (V. 2). Als schüler werden im 15. Jahrhundert sowohl Lernende an Pfarr- oder Stadtschulen als auch an Universitäten bezeichnet (vgl. Grubmüller 2011, S. 1316 zu V. 3). Auf die heutige Zeit übertragen könnte man aufgrund von varender an jemanden im Erasmus-Aufenthalt denken, da das Verb varn im Mittelhochdeutschen allgemein die Fortbewegung von einem Ort zu einem anderen meint.[^21 S. „varn, stV. I, 4.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=V00261, abgerufen am 01.11.2022.]

Die Figur des Studenten ist eine der herausragenden innerhalb des in den Mären auftretenden Personals:

In der Nähe des Pfaffen steht als der angehende Kleriker, den wir in ihm oft (aber nicht immer) sehen müssen, der Student […]. Der schuolære – wegen seiner diesbezüglichen Fertigkeit auch gerne als schrîbære bezeichnet – ist entschieden eine Lieblingsgestalt des Märes; auf keine andere werden mit gleicher Ausschließlichkeit positive Züge gehäuft. Zweimal begegnet er als Liebhaber im höfischen Märe, seine eigentliche literarische Heimat jedoch ist der Schwank, dessen Intellektualismus keine bessere Verkörperung als den ebenso witzigen wie lebensklugen Scholaren finden konnte. Dort besetzt er in typischer Weise Ehebrecher- und Verführerrollen […], aus denen er im Falle des ‚Sperbers‘ einmal sogar den Ritter zu verdrängen vermag; ebenso wie jener wird er bei seinem Tun nur selten ertappt, niemals öffentlich bloßgestellt oder bestraft. Daneben finden wir ihn vereinzelt noch in den Rollen des schalkhaften Überlisters […] oder Überlistungshelfers […], für die er auf Grund seiner geistigen Gaben ebenfalls in besonderem Maße geeignet erscheinen mußte. (Fischer ²1983, S. 121f.)

Die von Fischer herausgestrichene Klugheit findet sich auch in Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘: Der Erzähler erwähnt unmittelbar am Textbeginn, ihm sei hübscheit (V. 4) vom schüler (V. 3) bekannt. Der Begriff hängt mit mittelhochdeutsch hövescheit zusammen, also ursprünglich der richtigen Art und Weise, sich am Hof zu verhalten, dient später jedoch auch als Bezeichnung für ‚Klugheit‘, wie es hier der Fall ist (vgl. Grubmüller 2011, S. 1316 zu V. 4). In dieser Bedeutung könnte der Begriff im 16. Jahrhundert nicht mehr geläufig gewesen sein, wie sich bei Handschrift De zeigt:

Nuon horet eynen kluogen list

Wie es diesem widerfharen ist

Ein farender Schülere ist ers[!] gnanth

Behentheyt ist mir von ym bekanth

(De, fol. 161r = V. 1–4)

In der um 1530 entstandenen ostmitteldeutschen Handschrift liest man anstelle von hübscheit im 4. Vers von Behentheyt. Behentheyt wird im Deutschen Wörterbuch mit der Bedeutung lateinisch habilitas, agilitas, calliditas[^22 Vgl. „behendigkeit, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B02780, abgerufen am 01.11.2022.] angesetzt, meint also so viel wie die Fähigkeit, sich rasch an andere Bedingungen anzupassen, und zwar sowohl körperlich als auch kognitiv[^23 Vgl. etwa „agilitas, f.“, Mittellateinisches Wörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/MLW?lemid=A02179, abgerufen am 01.11.2022. Vgl. das Lemma ‚agilitas‘, in: Georges 1869, Sp. 190; vgl. besonders: ‚calliditas‘, in: Georges 1869, Sp. 686f.; ‚habilitas‘, in: Georges 1869, Sp. 2183.] – für die folgende Erzählung eine durchaus treffende Änderung.

Zu einem pauern er eintrat.

die frauen er umb die herberg pat,

das sie in ließ liegen auf einer pank.

dorumb wolt er ir sagen großen dank.

die frau ob irem tische saß.

der pfaff im dorf mit ir aß.

den hett sie heimlich zu ir geheißen,

das er in irem vorst solt peißen.

dorumb er mit ir aß und trank.

der schüler hett ein bösen dank

und gedacht, was wirtschaft das mocht sein.

(V. 5–15)

Jener reisende Student erreicht ein Bauernhaus, dessen Hausherr abwesend ist, und möchte dort um Beherbergung bitten (V. 5–7). Er trifft auf die Ehefrau des abwesenden Bauern, welche gerade mit dem örtlichen Pfarrer zu Tisch sitzt (V. 9f.). Die Umstände und das Ziel des Treffens werden unmittelbar im Text benannt: den hett sie heimlich zu ihr geheißen, / das er in irem vorst solt peißen (V. 11f.). Die Zusammenkunft geschieht also im Verborgenen, und zwar, damit der Pfarrer ‚im Wald der Ehefrau jage‘. Diese Metapher zielt auf den Koitus und speist sich aus einem von Ralph Tanner als „Landschaftspflege-Motivik“ (Tanner 2005, S. 451) bezeichneten semantischen Wortfeld. Zugleich deutet sich im Begriff vorst (V. 12) eine Übertretung des Rechts an, da die historische Bedeutung im Kontrast zu derjenigen des von der Allgemeinheit nutzbaren Waldes steht.[^24 Vgl. „wald, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=W03296, abgerufen am 01.11.2022 (hier unter II.2); vgl. „walt, -des stm.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=W00357, abgerufen am 01.11.2022.] Die Nutzung des Forstes hingegen unterliegt rechtlichen Bestimmungen und ist bestimmten Personen oder Institutionen vorbehalten,[^25 Vgl. „Forst“, in: Deutsches Rechtswörterbuch III, 1935/38, Sp. 633f., Faksimile der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=forst&bd3_633=F, abgerufen am 01.11.2022.] was auf die Exklusivität der ehelichen Sexualität hinweist.

Das Wort vorst ist nicht über die gesamte Textgeschichte hinweg stabil. Erneut zeigt die jüngere ostmitteldeutsche Handschrift De eine Änderung, hier wurde notiert: Das er yn irem hage solt peyssen (De, fol. 161v = V. 12). Ein hac ist im Mittelhochdeutschen ein eingefriedeter Wald, Park oder auch allgemeiner ein (dichtes) Gebüsch,[^26 Vgl. „hac, -ges stmn.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=H00073, abgerufen am 01.11.2022.] in der Jägersprache zudem ein zur Hege des Wildes eingezäuntes Stück Wald[^27 Vgl. „hag, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=H00675, abgerufen am 01.11.2022 (s. unter II.2b).] – die sexuelle Semantik und die Allusion auf die Exklusivität des ehelichen Geschlechtsverkehrts bleiben von dieser kleinen Änderung also letztlich unberührt.

Noch etwas anderes ist an dieser Stelle aber auffällig: Es ist die Ehefrau, die das Treffen initiiert hat, sie lud den Pfarrer zu sich ein (V. 11f.). Dass es gerade ein Kleriker ist, der für den außerehelichen Koitus eingeladen wird, ist im Kontext der Mären nicht ungewöhnlich, wie erneut bereits Fischer bemerkt. Er hält fest, dass die Figur des Pfarrers typischerweise als Verführer und Ehebrecher auftrete (vgl. Fischer ²1983, S. 120f.), diese Rolle wird ihm auch hier zuteil. In einer Studie zu Geistlichen in mittelalterlichen deutschsprachigen Mären stellt Birgit Beine zusätzlich heraus, dass man Geistlichen auch wegen ihrer intellektuellen Fähigkeiten zuschrieb, herausragende Liebhaber zu sein, da sie Zugang zu antiken Werken wie den ‚Amores‘ oder der ‚Ars amatoria‘ Ovids, in denen es um das richtige Verhalten von Männern gegenüber Frauen in Liebesdingen geht, hatten (vgl. Beine 1999, S. 123f.).

Ein zweiter Aspekt ist, dass Geistliche aufgrund ihrer recht bequemen Lebensführung dazu fähig wären, leistungsfähige Liebhaber zu sein (vgl. Fischer 1966, S. 120) – wer seine Kräfte nicht auf dem Feld verbraucht, kann sie stattdessen eben für andere Tätigkeiten nutzen. Etwas anders begründet Wolfgang Beutin in einer Monographie über die Figur des Pfarrers in Mären diese Zuschreibung: Der geistliche „Zölibatär [verfügt] infolge‚ gestauter‘ Leidenschaft über die größere Potenz“ (Beutin 1990, S. 437; vgl. auch Beine 1999, S. 126).

Im sowohl wörtlichen als auch übertragenen Sinne riecht der Student den Braten, wobei im Text darauf abgehoben wird, dass er sich darüber wundere, was für eine Art von Bewirtung dies wohl sei (V. 14f.). Den pösen dank (V. 14), den man als ‚schlimme Vermutung‘ verstehen kann,[^28 Vgl. zum Adjektiv „bœse, adj.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=B03525, abgerufen am 01.11.2022.; zum Substantiv „dank, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D00459, abgerufen am 01.11.2022.] teilt er mit den Rezipient:innen – wir wissen ja bereits, was auf die gemeinsame Mahlzeit folgen soll.[^29 Die Verbindung von Mahlzeiten und Sexualität dürfte auch zeitgenössischen Rezipient:innen geläufig gewesen sein, da z. B. in einem der Fastnachtspiele Rosenplüts auf diätische Regeln verwiesen wird, die zu einer Verminderung der Libido führen sollen. Im Spiel ‚Die Unersättlichen‘ (K 29; Edition bei Ridder u. a. 2022, F 70) wird einer Ehefrau, die sich über zu häufige sexuelle Begierden ihres Mannes beklagt, geraten, bei der Verpflegung des Gatten auf Eier und Fleisch (V. 50) sowie Wein (V. 57) zu verzichten, da diese Lebensmittel eine Steigerung der Lust bewirken. Vgl. dazu auch Grafetstätter 2013, S. 64f.]

Der unerwartete Besuch kommt für die beiden Anwesenden ungelegen. Die Bäuerin bietet zwar ein Getränk an, weist allerdings das Anliegen des Studenten zurück; sie würde ihn zwar gern aufnehmen, traue sich aber wegen ihres Ehemannes nicht (V. 18–20). Die Reaktion des Pfarrers ist nonverbal gehalten, er schaut den Studenten lediglich schief an (V. 21).

Der Student aber merket wol ir beider sin (V. 25), hat die Zeichen also wahrgenommen und richtig gedeutet, und verabschiedet sich. Dies ist freilich nur fingiert, er schleicht in den Stall und versteckt sich (V. 31–33). Er wird opportunistisch gezeichnet: Aus zahllosen Einfällen (V. 32) manifestiert sich die Idee, dem Pfarrer – sofern er wirklich zur Tat schreitet – einen gehörigen Schrecken einzujagen (V. 34) und von ihm eine gute schenk (V. 36), eine ‚ansehnliche Belohnung‘, einzustreichen.

Das Vorgehen des vagierenden Studenten ist konsequent gestaltet, wenn man an den Beginn des Märes zurückdenkt. Abgehoben wurde in den ersten Versen auf die Klugheit des schülers, in der jüngsten Handschrift sogar auf seine geistige Flexibilität.

Rosenplüt lenkt den Blick gleich in den ersten Versen auf einen Einzelnen und seine besonderen Gaben, einen fahrenden Schüler dazu, also jemanden, der außerhalb fester Bindungen steht und […] nichts weiter vertritt als sich selbst und den Anspruch losgelöster Intelligenz (Grubmüller 2006, S. 198).

Eine höhere gesellschaftliche Ordnung, die durch den Ehebruch gefährdet und deswegen restitutionsbedürftig ist, gerät im ‚Fahrenden Schüler‘ also nicht in den Blick. Aus diesem Grund ist es auch nicht notwendig, von einer Rache des Studenten zu sprechen (vgl. Grubmüller 2006, S. 198); Abschied, fingiertes Verlassen des Hauses und stilles Abwarten deuten nicht auf affektgesteuertes Verhalten, sondern kalkulierte Verzögerung zur Gewinnmaximierung.

Während der Student also auf eine günstige Gelegenheit wartet, erscheint unerwartet der Hausherr. Er klopft von außen an, seine Frau und der Pfarrer verriegeln den Eingang, bis sich der Pfarrer auf dem Dachboden versteckt hat (V. 38–43). Die Bäuerin verbirgt rasch Speis und Trank: Eine vom Pfarrer mitgebrachte Weinflasche landet gemeinsam mit einem Brathähnchen am Spieß in einem Futterkorb (V. 45–50),[^30 Zur Symbolik des mit Spieß durchbohrten Geflügels als Zeichen für den Ehebruch vgl. Reichlin 2009, S. 152 inkl. Anm. 15 und Anm. 16 mit weiteren Verweisen] eine Henne, die eben noch auf dem Herd köchelte, wird fortgeschoben oder getragen[^31 Vgl. „rücken, swv.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=R02236, abgerufen am 01.11.2022.] und verdeckt (V. 51–53). Danach eilt die Bäuerin zur Haustür und öffnet. Mit einer fadenscheinigen Ausrede besänftigt sie ihren Mann, der ungehalten ist, da er warten musste – sie habe eben geruht, daher habe es gedauert (V. 56–62).

Der Student schleicht aus dem Haus und wartet ein Weilchen, bevor er erneut anklopft (V. 58–60). Er spricht nun mit dem Bauern, der aus dem Fenster herausschaut. Erneut bittet er um eine Beherbergung, wobei er durch den Zusatz umb gotes er (V. 68) auf die christlich gebotene Nächstenliebe und Gastfreundschaft verweist. Der Bauer nimmt ihn daraufhin gern auf, wobei er frei heraus gesteht, die christlichen Gebote öfter einmal zu übertreten (V. 69f.).

Am Hals des Reisenden erkennt der Hausherr ein garn (V. 72), bei dem es sich um ein Erkennungszeichen reisender Scholaren handeln dürfte (vgl. Grubmüller 2011, S. 1317, Anm. zu V. 72).[^32 Im von Grubmüller referenzierten Handwörterbuch des Germanischen Aberglaubens erwähnt Lily Weiser-Aall genauer gelbe Bänder oder Mützen, die von dieser Personengruppe als Erkennungszeichen verwendet worden seien, vgl. Weiser-Aall 1929f., Sp. 1123.] Der Bauer erkennt und bewertet dieses garn richtig, wie sich an seiner verbalen Reaktion zeigt: solch gesellen die erfarn vil / und seint all gern klug und subtil (V. 75f.). Er schätzt den Studenten also als in vielen Dingen bewandert und verständig ein, wie dies auch bei anderen Vertretern seiner (natürlich nicht im engen Sinne zu verstehenden) Zunft der Fall sei. Die Doppelform klug und subtil (V. 76) deutet an, dass es nicht nur um harmlose ‚Klugheit‘ geht, sondern im Sinne von subtil bzw. lateinisch subtilis um ‚Scharfsinnigkeit‘.[^33 Derart übersetzt auch Grubmüller 2011, S. 921, V. 76. Vgl. auch „subtil, adj.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S55798, abgerufen am 01.11.2022.] Die anschließende Frage des Bauern, ob der Gast nicht einen schimpf (V. 77) machen könne, ist daher nicht ungefährlich. schimpf bedeutet mittelhochdeutsch ‚Scherz, (ritterliches Kampf-)Spiel, Zeitvertreib‘, kann aber auch negativ eine Folge bezeichnen, wenn es ‚Spott, Verhöhnung, Schmach‘[^34 Vgl. „schimph, stm.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=S01996, abgerufen am 01.11.2022.] meint; auf diese Mehrdeutigkeit dürfte angespielt sein.

Gefragt wird vom Bauern nach einem vermeintlich harmlosen Zeitvertreib, den der Student als scharfsinniger Mensch machen kann. Das Ziel sei, das du uns die frauen machest lachen (V. 78). Der Student stimmt zu, das könne er gern tun, er werde sie alle fröhlich stimmen (V. 81f.) und kündigt Ungewöhnliches an: Den Teufel panne[] er zur Unterhaltung (V. 83f.). Das Verb pannen überträgt Grubmüller unmittelbar als „bannen“ (Grubmüller 2011, S. 921, V. 83), wobei es hier eigentlich nicht um die Abwehr einer Gefahr, sondern eher das Herbeizitieren des Teufels geht. Mittelhochdeutsch bannen entstammt dem juristischen Kontext[^35 Vgl. „bannen, stV“, Mittelhochdeutsches Wörterbuch Online unter http://www.mhdwb-online.de/wb/11217000, abgerufen am 01.11.2022; „BANNE“, Mittelhochdeutsches Wörterbuch von Benecke, Müller, Zarncke, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/BMZ?lemid=B00145, abgerufen am 01.11.2022.] und meint neben ‚gebieten, unter Strafe androhen‘ etc. auch das (magische) Beschwören etwa des Teufels.[^36 S. „BANNEN, vb.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm / Neubearbeitung (A–F), digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB2?lemid=B00524, abgerufen am 01.11.2022, hier unter 2.a.]

Man trifft nun einige Vorbereitungen: Der Bauer trägt auf Geheiß des Studenten ein Schwert herein (V. 85f.), ein Bannkreis wird gezogen (V. 87f.), hinein stellen sich Bauer und Student, letzterer spricht sodann auf Latein für den Bauern Unverständliches. Der Student beschwichtigt den Bauern, der Teufel könne nichts ausrichten, sofern er nach seinen Anweisungen handle (V. 89–93). Nun werden die Verstecke des Essens und Trinkens offenbart (V. 94–101).

Der schüler erläutert im Anschluss, woher die Lebensmittel kommen. Diese wären durch den Teufel aus der Ferne herangeschafft worden und stammten von einem Pfarrer, der solt bei einem weib sein gelegen (V. 105). Grubmüllers Übersetzung „Der hatte vor, mit einer Frau zu schlafen“ (Grubmüller 2011, S. 923, V. 105) hebt den sexuellen Wunsch des Pfarrers hervor, übersetzen kann man hier allerdings auch: ‚Der einer Frau beiwohnen sollte‘ (und zwar auf ihren Wunsch hin), was die Libido der Frau stärker herausstellt. Diese Nuance ist im Hinblick auf den Ausgang des Textes wichtig, da in der hier verhandelten Fassung die Figur der Ehefrau stärker akzentuiert wird (s. u.). Deutlich wird anhand der Äußerung des reisenden Gastes jedenfalls, dass sein Ziel sich verschoben hat, nämlich durch die Anspielung auf sein Wissen über den vereitelten Ehebruch hin zur Vorführung des beinahe betrogenen und nach wie vor völlig ahnungslosen Bauern.

Jener findet die verschiedenen Lebensmittel (V. 107–109), ist aber durch seine Neugier angestachelt: Ob man denn nicht auch den Teufel selbst herbeizitieren könne, da dessen Aussehen ihn interessiere (V. 112–114). Diese neuerliche Gelegenheit lässt der Student nicht ungenutzt verstreichen. Sofern der Bauer mutig genug sei (V. 115), so wolt ich [d. i. der Student, F.B.] in zwingen mit wortes kraft (V. 116). Mittelhochdeutsch twingen kann u. a. ‚beherrschen, bändigen‘ oder auch ‚den Zaum anlegen‘ bedeuten,[^37 Vgl. „twingen, stV. I, 3.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=T02891, abgerufen am 01.11.2022.] diese Semantik lässt sich sowohl auf den vermeintlichen Teufel selbst als auch auf den versteckten Pfarrer übertragen: Ihn werde er mit der Macht seiner Worte dazu bringen, sich zu zeigen.

Der Bauer kündigt an, tapfer zu sein (V. 118). Er und der Scholar gehen zur Tenne, also in einen großen Raum, auf dessen Boden man das Getreide drosch (V. 121).[^38 Vgl. „tenne, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=T02160, abgerufen am 01.11.2022.] Hier wird erneut ein Bannkreis gezogen und vorsorglich vom Studenten schon einmal die Haustür geöffnet (V. 121–127), bevor dieser nun den versteckten Geistlichen aufsucht und seine Hilfe anbietet: Er könne den Pfarrer derart davonkommen lassen, das euch [den Pfarrer, F.B.] niemant innen wird, / wann euch noch niemant hat gespürt (V. 135f.), also derart‚ dass niemand euch erkennt, da noch keiner von eurer Anwesenheit weiß‘. Die Bedingung dafür ist, dass der Geistliche sich entkleide (V. 132). Der Pfarrer willigt ein, nennt aber ebenfalls zwei Bedingungen: er will mit eren (V. 138) und on schaden (V. 139) davonkommen, also ohne Verlust seines öffentlichen Ansehens und körperlich unversehrt. Als Bezahlung überreicht er dem Studenten wie verlangt seine Kleidung (V. 140f.).

Diese Entkleidung lässt sich historisch kontextualisieren: Bernhard Schimmelpfennig weist in einem Aufsatz zur Degradation von Geistlichen im Spätmittelalter, also ihrer höchsten Bestrafung durch Ausstoßung aus dem geistlichen Stand für schwere Vergehen wie etwa Häresie oder Hexerei (vgl. Schimmelpfennig 1982, S. 307), darauf hin, dass dieser Akt gegenläufig gespiegelt zur Priesterweihe vorgenommen wurde. Statt der Erhebung in das Amt durch Handauflegen des Bischofs und Überreichung der Gewänder wird bei Degradationen zunächst die Kasel (das oberste Gewand) abgezogen, danach dann der Knauf des Bischofsstabes auf den Kopf des Bestraften gelegt (vgl. Schimmelpfennig 1982, S. 310f.).

Auf die Rechtsgeste der Amtsenthebung durch Entkleidung dürfte hier angespielt sein, auch wenn ein Bruch des Zölibates theoretisch milder durch Deposition (den Verlust von Ämtern und Pfründen) bestraft worden wäre (vgl. Schimmelpfennig 1982, S. 307).Der Pfarrer unterwirft sich, wenn man diesen Kontext einbezieht, im ‚Fahrenden Schüler‘ symbolisch dem eigentlich rangniederen Studenten, indem er der Forderung nach der Entkleidung nachkommt, was neben dem gegenständlichen Wert als Zahlungsmittel bzw. Tauschobjekt für das Davonkommen als Eingeständnis der eigenen Schuld gewertet werden kann. Die so herausgestrichene Unterwerfung wird dann auf die Spitze getrieben. Seine Unterhose behält der Geistliche zunächst an, dem Studenten ist dies aber nicht genug: Er sprach: „die bruch [d.i. die Unterhose, F.B.] muss auch herab […]“ (V. 142).

Nun kommt eine äußerliche Transformation ins Spiel: Mit Ruß wird der Pfarrer vollständig schwarz eingefärbt (V. 143f.). Das Einfärben wird durch das Verb bescheiß (V. 143) ausgedrückt, was zeitgenössisch allgemeiner das Beschmutzen von etwas oder jemandem oder häufig auch wörtlich das Beschmutzen mit Kot meint; derart sind auch Formulierung im Kontext des Betrügens der Menschen durch den Teufel zu verstehen.[^39 Vgl. „bescheiszen“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B04985, abgerufen am 01.11.2022.]

Der Betrügende ist hier der Student, der Betrogene der Geistliche, der dann swarcz als ie kein rab (V. 145) ist, also schwärzer als es jemals ein Rabe gewesen sei. Man kann dies als Anspielung auf Genesis 8,6f. lesen,[^40 Herangezogen wurde der Text der Vulgata, s. den ersten Eintrag in der Primärliteratur.] wo Noah von der Arche einen Raben fliegen lässt, welcher immer wieder zurückkehrt, da er kein rettendes Land findet. In der Allegorese werden der Rabe und seine Färbung üblicherweise negativ ausgelegt (vgl. Meier / Suntrup 2011, S. 770). Doch auch im Hinblick auf die folgende Rolle ist die Farbe prägnant:

Mit dem Schwarz und dem Dunkel verbindet sich im weitesten Sinn die Vorstellung

vom Teufel und seinem Bereich, von Sünde, Versuchung und Leid sowie den

daraus resultierenden Verhaltensweisen des Menschen. (Meier / Suntrup 2011, S. 512)

Es ist daher plausibel, dass der Bauer kurz darauf den Teufel zu erkennen glaubt, wenn der Pfarrer sein Versteck verlässt. Bedrohlich rumpelt der derart unkenntlich gemachte Geistliche eine Leiter nach unten (V. 146), begleitet von einer kleinen schauspielerischen Einlage, bei der er den verängstigten Bauern anfaucht: und pfuchzet gein dem bauern auß (V. 147).

Eine leichte Variation des Dargestellten findet sich in Handschrift De: Dort fehlt pfuchzet, stattdessen liest man platzett (Fischer 1966, S. 199, Anm. zu V. 147), was so viel wie ‚plötzlich auf etwas hinstürmen, hervorbrechen, hastig stürzen‘[^41 Vgl. „platzen, verb.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=P05566, abgerufen am 01.11.2022.] bedeutet; hier ist die Bewegung des Pfarrers also tendenziell unkontrollierter. Im Folgevers ist noch ein behenth (‚schnell‘)[^42 Vgl. „behende, adv.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B02775, abgerufen am 01.11.2022.] ergänzt, wodurch die rasante Flucht unterstrichen wird. Diese minimale Variation in der späten Überlieferung plausibilisiert einerseits das Nichterkennen des vermeintlichen Teufels durch den Hausherrn, hat aber auch eine Auswirkung darauf, wie das Verhalten des Pfarrers bei der Flucht zu werten ist. Statt mit einer selbstbewussten Schauspieleinlage stolpert er hier nämlich unsicher aus dem Märe.

Der Bauer erbleicht und stürzt vor Schreck (V. 149–151), was der Student mit einigem Spott ob seiner Ängstlichkeit quittiert: Er habe doch gesagt, dass der Teufel ihm nichts antun könne (V. 152–154). Die Angst des Bauern rührt allerdings nicht nur vom Anblick und Verhalten des vermeintlichen Teufels her, sondern auch von einem besonders herausgestrichenen körperlichen Merkmal: Einen großen stecken (V. 156) habe er bei sich gehabt, an dem hinten ein gesleuder (V. 157) hing; um dieses Wort wird es später noch einmal gehen (s. u.). In dem gesleuder transportiere der vermeintliche Teufel zwei große Steine (V. 159), die ihm an die Beine schlugen (V. 160). Der Bauer fürchtet, der stecken (V. 156) solle dazu dienen, auf ihn zu zielen und ihn zu töten (161f.), sei also eine furchterregende Waffe. Der Schüler beschwichtigt: Bei diesem Teufel würde er sich sehr wohl trauen, den Bauern zu schützen, da er die Gewalt über ihn habe (V. 164–166).

Eigentümlicherweise fehlt sowohl bei Fischer als auch Grubmüller ein Zusatzvers im eigentlichen Abdruck, der in allen drei Textzeugen der II. Fassung auftritt. Nach der pauer sprach: „solt ich nicht erschrecken? / er trug an im ein großen stecken (V. 155f.) folgt in minimaler Variation: Recht als ein cleine zuber stangen (Fischer 1966, S. 199, Anm. nach V. 156), woran daran sach ich ein gesleuder hangen, / das glenckert hinden an der stangen (V. 157f.) anschließt. Die bedrohliche „Waffe“ wird hier als ‚Zuberstange‘ beschrieben. Ein Zuber ist ein großes hölzernes Gefäß, das man zum Transport von Wasser oder auch als Badewanne nutzte.[^43 Vgl. „zuber, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=Z08593, abgerufen am 01.11.2022.] Unter ‚Zuberstange‘ findet sich um Deutschen Wörterbuch der Hinweis, dass es sich dabei um einen ‚schweren Hebebaum‘ handelt, also eine sehr lange hölzerne Stange, die neben ihrer Funktion als Hilfsmittel für den Transport der Zuber[^44 S. dazu den zuletzt genannten Verweis auf „zuber, m.“.] durch zwei Personen auch als Waffe von Bauern verwendet worden sei.[^45 Vgl. „zuberstange, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=Z08606, abgerufen am 01.11.2022.]

Dieses Detail ist aus zwei Gründen relevant: Formal liegt ein auffälliger Dreierreim vor, der aufgrund der Doppelung von stangen (Reimwörter: stangen – hangen – stangen) zwar nicht sonderlich elegant ist, die besondere Bedeutung aber betont. Andererseits wird spätestens durch diesen Vergleich klar, dass die Beschreibung der Genitalien des Pfarrers weiter über die Grenze des Realistischen hinausgeht, was einen komischen Effekt hervorruft. Die Zuschreibung eines übermäßig opulenten Geschlechtsorgans an den Pfarrer ist keine genuine Besonderheit von Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘, sondern begegnet auch in anderen Mären:

Die Monstrosität der freigesetzten Libido der Geistlichen, die alle Grenzen und Naturgesetze zu sprengen scheinen, bringen die Märendichter auch in der Beschreibung [der, F.B.] körperlichen Beschaffenheit der klerikalen Kraftprotze zum Ausdruck. Der Schwankpfaffe ist nicht nur ein unermüdlicher, sondern auch ein von der Natur besonders großzügig ausgestatteter Liebhaber[.] […] Der riesige Pfaffenpenis im Märe ist die Inkarnation der Gefahr, die der geistliche Nebenbuhler darstellt, und evoziert gleichzeitig eine komische und damit von der Furcht befreiende Wirkung. Denn bei aller Bedrohung, die vom geistlichen Rivalen ausgeht, verdeutlicht der große Phallus auch, wie sehr sein Träger Sklave seiner Geschlechtlichkeit ist. (Beine 1999, S. 128)

Den von Beine konstatierten Aspekt der Gefahr des Nebenbuhlers klammere ich aus, da psychologisierende Übertragungen von an literarischen Texten erarbeiteten Beobachtungen auf die historische Lebenswelt in dieser allgemeingültigen Formulierung kritisch zu bewerten sind. Zu unterstreichen ist aber der komische Effekt, der sich durch die kaum zu übersehende Übertreibung einstellt, sowie die Engführung von übertriebener Ausstattung und sexueller Begierde für den Typus des Geistlichen innerhalb der Märendichtung.

Intendiert ist also, dass sich aufgrund der körperlichen Beschreibung des Pfarrers ein Lachen bei den Rezipient:innen einstellt. Dies ist aber nicht nur deswegen der Fall, weil ein absurdes körperliches Merkmal geschildert wird, sondern auch, da der Bauer das Gesehene völlig falsch deutet: Die von ihm gefürchtete Bedrohung seines Lebens ist eigentlich eine für die Exklusivität ehelicher Sexualität und das Ansehen in der Gesellschaft.

Im Text kommt nun auch die Ehefrau wieder ins Spiel, die die meiste Zeit über im Hintergrund verschwunden war:

die frau der hönerei do lachet,

das ers so hübschlich hett gemachet,

das er dem pfaffen half davon,

das sein nicht kennen kond ir man,

und sprach zu im: „du bist ein gesell.

sweig still und laß in varn in die hell.

du bist in guter schul gewesen

und hast die rechten bücher gelesen.

wir wollen uns hinein in die stuben setzen

und wollen uns unsers leids ergetzen.“

(V. 169–178)

Sie steht nun also als lachende Dritte bzw. eigentlich lachende Vierte plötzlich wieder im

Mittelpunkt, ihr Lachen bezieht sich auf die hönerei (V. 169). Das Wort bedeutet so

viel wie lat. cavillatio, ludibrium,[^46 Vgl. „höhnerei, f.“, Deutsches

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des

Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21,

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=H11417, abgerufen am 01.11.2022.] also entweder eine Art ‚Neckerei‘ oder ‚Spitzfindigkeit‘ oder in

stärker negativer Semantik ‚Verhöhnung, Spott‘, was die vorsätzliche Täuschung stärker

herausstellt. Allerdings steht nur in Handschrift De tatsächlich hönerey, in den

älteren Textzeugen aus Dresden und Leipziger wurde humerey und

pwberey (Fischer 1966, S. 201, Anm. zu V. 169) notiert. Ersterer Begriff ist bisher

nicht nachgewiesen, seine genaue Bedeutung bleibt daher vorerst im Dunklen.

pwberey ist im Frühneuhochdeutschen Wörterbuch belegt und ausschließlich negativ

konnotiert: ‚Schurkerei, Betrügerei, Schandtat, Verbrechen‘.[^47 Vgl. „büberei, die“,

Frühneuhochdeutschen Wörterbuch,

http://fwb-online.de/go/b%C3%BCberei.s.1f_1668631112, abgerufen am 01.11.2022.] Diese Bedeutung erzeugt eine zusätzliche Spannung in Kombination

mit dem Folgevers das ers so hübschlich hett gemachet (V. 170);[^48 Auch an

dieser Stelle sind die Ausgaben recht großzügig, da der Vers sich derart in keiner der drei

Handschriften findet. Stattdessen liest man dort:

Das ers ßo hofflich hett gemachet (De, fol. 166r)

Das erß so hubslich het wetracht (L, fol. 54r)

Das er es so hubschlich hette betrachtet (D, fol. 109v)

In der jüngsten Handschrift De wird darauf abgehoben, dass er es hofflich, das hier

‚klug‘ bedeutet, eingerichtet hat; es wird also das Vorgehen selbst fokussiert. Bei L

und D liegt als Verb jeweils betrachten vor, in L mit typisch bairischem Wechsel von

<w> und <b> (vgl. Paul ²⁵2007, S. 36). Dieses betrachten bedeutet

‚nachdenken über etwas‘, vgl. „betrachten“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und

Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital

Humanities, Version 01/21,

https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B05867, abgerufen am 01.11.2022. Nun kann man noch das das einbeziehen, welches kausal

übersetzt werden sollte: ‚weil er so klug darüber nachdachte‘ bzw. ‚weil er es derart klug

eingerichtet hatte‘ – nämlich, dass der Liebhaber vom Ehemann unerkannt entkommen konnte (V.

171f.).] wie der Betrug funktionierte, ist für die Bäuerin also völlig durchsichtig.

Der Scholar löst am Ende des Märes sein Versprechen ein. Er brachte die Frau zum Lachen, wie es sich der Bauer ja anfangs gewünscht hatte; das Lachen der Ehefrau resultiert aus dem Durchschauen der vom schüler gelungen eingesetzten Inszenierung (vgl. Grubmüller 2005, S. 117 und S. 120). Dabei, so Grubmüller, habe der gewitzte Gast Ehemann und Pfarrer in Angst und Schrecken versetzt (vgl. Grubmüller 2005, S. 117). Ergänzen kann man: Den Mann durch die Pseudo-Beschwörung, den Pfarrer durch das (bedrohliche) Aufdecken der Speisen, das Wissen um das Versteck und die gewagte Art der Rettung.[^49 Grubmüllers Aussage greift bei Fassung II genaugenommen nur für die heute in Dessau verwahrte Handschrift, in der der Abgang des Pfarrers, wie gezeigt wurde, holpriger gestaltet ist; für die Handschriften aus Dresden und Leipzig ließe sich diese Feststellung aufgrund der dort stärker betonten Schauspieleinlage nicht derart final formulieren.]

Die kurze Ansprache der Bäuerin an den Studenten greift Philipp Reich auf; er argumentiert, dass die Sinnpluralität der entworfenen Welt und die Rolle des Studenten in jenen abschließenden Worten der Bäuerin hervortreten:

Dieser Sprechakt ist doppelt gerichtet. Primär bezieht sich die Aussage auf die Situation, dass der Student im Beisein ihres Ehemannes den vermeintlichen Teufel ausgetrieben hat: Die Bäuerin lobt die Kenntnisse des Studenten in schwarzer Magie. Sekundär aber erkennt sie auch die listige Klugheit des Studenten an, da er den Pfaffen so geschickt befreit hat. […] Zugleich unterwirft sie sich dem Intellekt des Studenten und bewirtet ihn fürstlich. (Reich 2021, S. 426f.)

Reichs Beobachtung zur Mehrdeutigkeit der Aussage der Bäuerin ist plausibel, von einer Unterwerfung muss man in diesem Zusammenhang aber nicht sprechen. Ihre doppelsinnige Aussage zur Ausbildung des Gastes deutet nicht nur an, dass sie das Geschehen richtig zu deuten versteht, sondern auch, dass sie selbst in der Lage ist, sich in kluger Weise in das Spiel mit der (Um-)Deutung der Ereignisse einzubringen. Dies zeigt sich auch im Anschluss bei ihrer Äußerung und wollen uns unsers leids ergetzen (V. 178). Auf den ersten Blick geht es um den Schrecken, den sich der Bauer beim Anblick des vermeintlichen Teufels holte, welchen man vergessen machen (ergetzen)[^50 Vgl. „ergetzen“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=E07551, abgerufen am 01.11.2022.] möchte. Das erfahrene leid gilt dabei zugleich der Hausherrin, da ihr Plan, sich mit dem Pfarrer zu vergnügen, nicht aufging; leid meint dann die verpasste Freude des Koitus‘.

Es schließt eine harmonisch-idyllische Szenerie an:

die nacht sie bei einander saßen.

die frau die trug in dar das pest,

was sie von essen und trinken west,

und lebten wol die ganzen nacht.

vil kurzweil er dem pauern macht.

(V. 180–185)

Alle drei werden letztlich in gewisser Weise entschädigt: Der Student erhält eine Unterkunft und (wie auch das Ehepaar) reiche Verpflegung. Die Bäuerin kommt ohne den Hauch eines Verdachtes als gute Gastgeberin davon, der Bauer wird hervorragend unterhalten.[^51 Diese Deutung kann primär für die Handschriften aus Dresden und Dessau angeführt werden. Im Leipziger Kodex ist die besonders gute Bewirtung als Lohn des Studenten betont, da in V. 181 jm (Fischer 1966, S. 201, Anm. zu V. 181) statt in, also ‚ihm‘ statt ‚ihnen‘, notiert wurde. Die Entschädigung des Gastes ist in diesem Fall entsprechend stärker gewichtet.]

Mit einem Dank für das Ehepaar verabschiedet sich der Student am Morgen (V. 186f.). Der Schlusspunkt des Märes ist die Verfassersignatur im letzten Vers: so hat geticht Hanns Rosenplüt (V. 183).

Vergleichende Analyse mit den Varianten von Fassung I

Nach dem intensiven Durchgang durch die II. Fassung des Märes widmet sich dieses Kapitel einer vergleichenden Lektüre, bei der verschiedene Abweichungen angesprochen werden. Das sind einerseits Umarbeitungen einzelner Verse, Verspaare oder kleinerer Abschnitte, andererseits aber auch Kürzungen der I. Fassung bzw. Erweiterungen der II. Fassung, die sich erst im direkten Vergleich offenbaren.[^52 Zu einer These bezüglich der Abhängigkeiten beider Fassungen s. u.] Es wird sich zeigen, dass insbesondere bei der Darstellung der Bäuerin und ihres Liebhabers Unterschiede feststellbar sind, die im Hinblick auf die übergreifende Interpretation zu einer Straffung des Dargestellten führen.

Einige allgemeine Beobachtungen zu den Unterschieden zwischen beiden Fassungen des ‚Fahrenden Schülers‘ formuliert Fischer (vgl. Fischer 1966, S. 540, Nr. 21a und 21b), Grubmüller greift diese im Kommentar seiner Ausgabe auf (vgl. Grubmüller 2011, S. 1313). Neben einigen geringfügigen Unterschieden gäbe es verschiedene Plus- und Minusverse[^53 Damit sind Verse gemeint, die im Vergleich zu anderen Fassungen zusätzlich auftreten (Plusvers) oder fehlen (Minusvers).] in beiden Fassungen sowie eine stark differierende Passage am Textbeginn. Für den Abdruck von Fassung II entschied sich Grubmüller, da diese nach seiner Ansicht „die in den zeitlich und örtlich autornahen Handschriften d* und l* besser überlieferte [ist, F.B.], die insgesamt – vor allem im Schlussabschnitt – auch den pointierteren Text bietet“ (Grubmüller 2011, S. 1314).

Beginnt man den Vergleich bei dem jeweiligen Titel, so lässt sich bereits ein erster Unterschied feststellen (S. Tabelle 1: Die Titel der Fassungen im Vergleich).[^54 Fassung II wird weiterhin nach Grubmüllers Ausgabe zitiert, Fassung I nach derjenigen Fischers. In den Fällen, bei denen mehrere Textzeugen der Fassung I zitiert werden, erfolgt die Wiedergabe jeweils nach den Textzeugen unter Angabe der Blätter und mit Verweis auf die Verse in Fischers Ausgabe nach einem ‚=‘. Die Transkriptionen sind diplomatisch angelegt. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst; Superskripte werden auf den überschriebenen Buchstaben folgend hochgestellt abgebildet; fehlende Buchstaben in eckigen Klammern ergänzt.]

Titel

Fassung II

D, fol. 106v: Von eynem farenden

Schuler

L, fol. 50v: Vom farenden schuller

De, fol. 161r: Von eynem farenden

Schuler

Titel

Fassung I

G, fol. 18v: Ain schoner sproch

Von ainem farenden schuler

N1, fol. 31v: Ein spruch vom varnnden schuler

Ka, fol. 1: Von Einem Varnden Schuler

[+Holzschnitt]

E, Titelblatt: Ain hübscher spruch ainem

paurn vnd von seinem weib und von ainem

farenden schüler vnd von ainem pfafen

gar kurtzweilig zuo lesen[+Holzschnitt]

[We: fehlt, da nur das Textende erhalten ist]

Tabelle 1: Die Titel der Fassungen im Vergleich.

Bei Fassung II sind die Titel fast identisch und decken sich mit jenem des Drucks von Kachelofen (Ka). In den übrigen Überlieferungszeugen der I. Fassung wird zusätzlich darauf abgehoben, dass es sich bei dem Folgenden um einen spruch handle, also einen potentiell für den sprechenden Vortrag gedachten Text.[^55 Vgl. „spruch, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S37531, abgerufen am 01.11.2022, hier unter 2; vgl. „sprechen, verb.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S36780, abgerufen am 01.11.2022, hier unter 12.] Der ausführliche Titel und der Holzschnitt des Elchinger-Drucks aus Augsburg entsprechen der Tendenz im Druckwesen, Titelblätter zunehmend mit Illustrationen und (variablen) Angaben zu Drucker und Herstellungsort oder auch dem Inhalt auszustatten (vgl. Rautenberg 2004, S. 32f.; vgl. Rautenberg 2008; vgl. Schmitz 2018, S. 220–228).

Auch am Textbeginn lassen sich Unterschiede feststellen (s. Tabelle 2: Fassungsunterschiede bei V. 1–4):

Fassung II, V. 1–4

Nu horet einen klugen list,

wie einest einem widerfahren ist.

ein varender schüler ist er genant.

hübscheit ist mir von ihm bekant.

Fassung I, G, fol. 18v = V. 1–4

Hort hie ain clugen list

Wye ainsten aim geschehen ist

Ain farender schuler was er genant

Hubsch abentewr wurden Jm bekannt

Fassung I, N¹, fol. 31v = V. 1–4

Hört einen clugen list

Wie einest einem geschehen jst

—

Hübsch abenteür würden jm bekant

—

Fassung I, Ka, fol. 2

(und minimal abweichend: E, fol. 1) = V. 1–4[N]Un horet hie einen clugen list

Wie einest einem geschehen ist

—

Hubsch abentheur wurden im bekant

Alß ir hernach werdt horen zuhant

Tabelle 2: Fassungsunterschiede bei V. 1–4.

Alle vier Verse der II. Fassung begegnen bei Fassung I mit kleineren Varianten so nur in Handschrift G. Die ältere Handschrift N¹ sowie die Drucke Ka und E zeigen einen Minusvers nach dem ersten Verspaar, der aufgrund des fehlenden Reimwortes besonders auffällig ist. Dieser Ausfall von V. 3 könnte bei der oder den Vorlage(n) der Drucke bereits korrigiert worden sein, da sowohl in Kachelofens als auch Elchingers Ausgabe ein die Fehlstelle korrigierender und wahrscheinlich nachträglich hinzugefügter Vers nach V. 4 der II. Fassung folgt; dieser thematisiert erneut die hörende Rezeption (Alß ir hernach werdt horen zuhant). Trotz dieser kleinen Differenz stimmen die vier Zeugnisse der I. Fassung in V. 3 überein; statt hübscheit (Fassung II) wird hier ein Hubsch abenteür, ein unterhaltsames und doch ungewöhnliches Erlebnis,[^56 Vgl. „abenteuer“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=A00327, abgerufen am 01.11.2022.] versprochen.

Der eigentliche Einstieg in die Handlung ist die Ankunft des Studenten am BauernhauS. In Fassung II wird berichtet, dass der Pfarrer geladen wurde, um metaphorisch im Wald der Frau zu jagen (S. o.). In Fassung I hingegen liest man etwas anderes (s. Tabelle 3: Vergleich der V. 5–16 in beiden Fassungen):

Fassung II, V. 5–16

Zu einem pauern er eintrat.

die frauen er umb die herberg pat,

das sie in ließ liegen auf einer pank.

dorumb wolt er ir sagen großen dank.

die frau ob irem tische saß.

der pfaff im dorf mit ir aß.

den hett sie heimlich zu ir geheißen,

das er in irem vorst solt peißen.

dorumb er mit ir aß und trank.

der schüler hett ein bösen dank

und gedacht, was wirtschaft das mocht sein. pfeiten und pruch, was er hett,

die frau die pot im dar den wein

Fassung I, V. 5–16

Zu einem paurn er eindrat.

die frauen er umb die herberg pat,

das si in ließ ligen auf einer pank.

darumb wöllt er ir sagen dank.

die frau ob irem tisch saß.

der pfaff im dorf da mit ir aß.

den hett si heimlich geladen,

das er sollt kumen in ir gaden

und mit ir spilen in der taschen.

darumb wollt si jm waschen

und das er ir ein nachtdinst tet

Übersetzung der I. Fassung: Er betrat ein Bauernhaus und bat die Hausherrin um Beherbergung. Wenn sie ihn auf einer Bank schlafen lasse, wäre er ihr dafür dankbar. Die Hausherrin saß an ihrem Tisch und aß mit dem örtlichen Pfarrer. Diesen hatte sie heimlich eingeladen, damit er in ihr [Schlaf-]Zimmer käme, um sich mit ihr in der [gemeint ist: ihrer] „Tasche“ zu vergnügen. Wenn er ihr einen nächtlichen [Liebes-]Dienst leiste, würde sie ihm, was [auch immer] er an Hemden und Hosen hätte, waschen.

Tabelle 3: Vergleich der V. 5–16 für beide Fassungen.

Während man in Fassung II durch die Jagd-Metapher vom Plan des Ehebruchs erfährt, geht es in Fassung I direkter zu: Den Pfarrer habe die Bäuerin heimlich eingeladen, damit er in ihr (Schlaf-)Zimmer komme (V. 12),[^57 Vgl. „gadem, n. m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=G00124, abgerufen am 01.11.2022.] um sich mit ihr in der taschen zu vergnügen. Als tasche, teilweise auch untere tasche, bezeichnete man zunächst die Geschlechtsteile weiblicher Tiere, in spätmittelalterlichen Texten werden damit aber auch unverhohlen die Geschlechtsorgane von Frauen bezeichnet.[^58 Vgl. „tasche, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=T01162, abgerufen am 01.11.2022.] Doch nicht nur das: Angesprochen wird eine Art pragmatischer Tauschhandel. Für den Liebesdienst, der durch die genannte Metapher der tasche und den nachtdinst (V. 16) ausgedrückt ist, würde sich die Ehefrau um die Reinigung der Kleidung des Pfarrers kümmern – ein im Kontext des Geschlechtsverkehrs, der zur sündhaften Verunreinigung des Pfarrers führen würde (vgl. Angenendt 2009, S. 404–410), pikantes Detail.

Auch hier ist ein Blick auf die anderen Textzeugen der I. Fassung sinnvoll (s. Tabelle 4: Vergleich der Verse 13–16 in den Textzeugen von Fassung I).

Fassung I

N1, fol. 31v = V. 13–16

Vnd mit jr spilen jn der taschen

Darumb wollt sy jm waschen

Pfeyten vnd pruch was er hett

Vnd das er jr ein nachtdinst thett

Ka, fol. 2 = V. 13–16

Und mit ir spilen in der taschen

Darumb so wolt sie im waschen

Hembd und pruch und was er hett

Und das sie im ein nacht dinst thet

G, fol. 19r = V. 13–16

Vnd mit Jr spiln in der taschen

Darumb wolt sy Jm waschen

Hemde pruch vnd was er het

Vnd das er Jr ain nacht dienst thet

E, fol. 1 = V. 13–16

Vnd mit ir spillen in der taeschen

Darumb so wolt sy im waeschen

Hemet und pruoch was er het

Er sprach dz sy im ein nacht dienst det

Tabelle 4: Vergleich der Verse 13–16 in den Textzeugen von Fassung I.

Eine minimale Wortersetzung findet sich in der Gießener Handschrift, dort ist der Begriff pfeyten (N¹, V. 15) ersetzt. Pfeid ist ein V. a. im bairischen Sprachgebiet gebrauchtes Wort für ein Hemd;[^59 Vgl. „pfeid, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=P02967, abgerufen am 01.11.2022.] den überregional verständlicheren Terminus sieht man hingegen in den drei anderen Textzeugen.

Ein zweiter Unterschied besteht im Wechsel von Subjekt und Objekt in V. 16: In den Handschriften aus Nürnberg und Gießen ist es der Pfarrer, der der Bäuerin den Liebesdienst erbringen soll, dies ist als Ausgleichshandlung für die Dienstleistung des Wäschewaschens zu verstehen. In beiden Drucken hingegen erfüllt die Frau dem Mann den Gefallen, in Elchingers Druck wird dies durch die wörtliche Forderung des Geistlichen unterstrichen (‚er forderte, dass sie ihm einen nächtlichen [Liebes-]Dienst leiste‘). In den beiden Handschriften wird also das sexuelle Verlangen der Bäuerin stärker betont, in den Drucken hingegen die Lüsternheit des Geistlichen.

Diese Beobachtung lässt sich anhand eines in Fassung II nicht vorhandenen Doppelverses und durch einen variierten Folgevers stützen (S. Tabelle 5: Vergleich von V. 18–21 in Fassung II und 18–23 in Fassung I).

Fassung II, V. 18–21

und sprach: „mein man ist nicht daheimen.

vor im tar ich dich nicht geweren,

sust wolt ich dich herbergen geren.“

—

—

der pfaff der ward in krums ansehen.

Fassung I, V. 18–23

sie sprach: „mein man ist nit daheimen.

vor im tar jch dich nit gewern,

sust wölt jch dich behalten gern.“

der pfaff in seinem mut gedacht:

„hat dich der teufel hieher pracht,

der für dich wider außhin schir.“

Übersetzung der I. Fassung: Sie sagte: „Mein Ehemann ist nicht zu Hause. Seinetwegen kann ich es dir nicht gestatten, [auch wenn] ich dich sonst gern beherbergt hätte.“ Der Pfarrer dachte bei sich: „[Wenn] dich der Teufel hergeführt hat, so bringe er dich schnell wieder hinaus.“

Tabelle 5: Vergleich von V. 18–21 in Fassung II und 18–23 in Fassung I.

Als die Bäuerin den ungebetenen Besuch loszuwerden versucht, reagiert in Fassung II der Pfarrer nur mit einem schiefen Blick (Fassung II, V. 21). In Fassung I findet sich in allen Textzeugen ein kurzer innerer Monolog des Geistlichen (Fassung I, V. 21–23), in dem der Teufel, den der Pfarrer als Widersacher erfasst, thematisch eingeführt. Er droht dem Plan, mit der Bäuerin der körperlichen Liebe zu frönen, einen Strich durch die Rechnung zu machen – dies ist insofern überraschend, als der Teufel die angestrebte Sünde eher unterstützen als verhindern müsste. Sein Wunsch geht dennoch in Erfüllung: Der Student verlässt kurz darauf das Haus, zumindest vermeintlich.

Eine weitere Abweichung tritt auf, als der Scholar später die erste „Beschwörung“ des Teufels vornimmt, nachdem er den Bauern im Bannkreis platzierte (s. Tabelle 6: Vergleich von V. 89–93 in Fassung II und 91–93 in Fassung I.).

Fassung II, V. 89–93

und stund da mit dem pauern darein

und ward nu reden in latein.

„nicht vorcht dich!“, er zum pauern sprach,

„er mag uns tun kein ungemach.

und tu neur nach meinen worten eben

Fassung I, V. 91–93

und stellt sich und den paurn darein

und redt lang in der lappertein.

—

—

er sprach zum paurn: „merk mein wort eben

Tabelle 6: Vergleich von V. 89–93 in Fassung II und 91–93 in Fassung I.

Hier findet sich in allen Zeugen der I. Fassung eine Variante, die exemplarisch in N¹ zu lesen ist: Aus latein (Fassung II, V. 90) wurde lappertein (Fassung I, V. 92). Für dieses Wort sind bisher keine Belegstellen nachgewiesen, gewertet wurde der Begriff als eine Verballhornung von ‚Latein‘ (Fischer 1966, S. 540, Anm. zu V. 92 in Fassung I), die den Aspekt der fingierten Beschwörung stärker betone. Während Fischer auf lapp (eine Beschimpfung als ‚dummer Mensch‘)[^60 Vgl. „lappe, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=L01631, abgerufen am 01.11.2022.] verweist, könnte man hier auch eine Anspielung auf lapperei vermuten. Das Wort ist u. a. als Terminus zur Bezeichnung von ‚Dummheiten‘ oder ‚dummen Verhaltensweisen‘ nachgewiesen.[^61 Vgl. „lapperei, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=L01655, abgerufen am 01.11.2022.] Durch die Verballhornung wird unterstrichen, wie ungelehrt der Bauer ist, der den mit lappertein bezeichneten verbalen Unsinn des Studenten aufgrund der Sprachbarriere nicht als solchen entlarven kann. Für die Rezipient:innen wird an dieser Stelle in Fassung I deutlich, dass es sich nicht um eine tatsächliche Beschwörungsformel handelt.

Die in Fassung I fehlenden Verse zum Schutz vor dem Teufel (in Fassung II V. 91f.) sind im Hinblick auf das spätere Erschrecken des Bauern wichtig, da der explizite Hinweis über den Schutz sich in Fassung I sonst nicht findet, was die ängstliche Reaktion des Bauern beim Anblick des vermeintlichen Teufels plausibilisiert. Zugleich verspottet in der Folge auch hier der Student den Bauern derart, dass er doch gesagt habe, ihm könne nichts geschehen (V. 158–160). Es handelt sich daher um einen Hinweis darauf, dass Fassung I eine Bearbeitung von Fassung II darstellt, da andernfalls die inhaltliche Fehlstelle schwer zu begründen ist.

Die im Begriff lappertein anklingende Zurschaustellung der Naivität des beinahe betrogenen Ehemannes wird später in Fassung I weiter ausgeführt, indem in einer Äußerung des Scholaren der vereitelte Ehebruch noch einmal explizit gemacht wird (S. Tabelle 7: Vergleich von V. 102–105 in Fassung II und V. 102–107 in Fassung I).

Fassung II, V. 102–105

mit worten ich in gepannet han,

das er uns es ferr hat her gefürt

und hat es einem pfaffen abgespürt.

—

—

er solt bei einem weib sein gelegen.“

Fassung I, V. 102–107

mit worten ich in pannen kann,

das er uns das her gefurt hat,

das es dem pfaffen ab gat.

den hett ein weib zu ir geladen,

das er sollt sein kumen in ir gaden

und solt pei ir da sein gelegen.“

Übersetzung der I. Fassung: „[…] Mit Worten vermag ich ihn zwingen, dass er uns diese [die Lebensmittel] hergebracht hat, und zwar [so], dass sie dem Pfarrer [nun] fehlen. Den hatte eine Frau zu sich eingeladen, damit er in ihr [Schlaf-]Zimmer käme und ihr beiläge.“

Tabelle 7: Vergleich von V. 102–105 in Fassung II und V. 102–107 in Fassung I.

Während der Student in Fassung II lediglich die vermeintlich ferne Herkunft des Essens nennt, fehlt eine solche Entfernungsangabe in Fassung I. Er spricht dort in den beiden zusätzlichen Versen (Fassung I, V. 105f.) die Wahrheit, wenn er erwähnt, dass ein Pfarrer von einer Frau in ihr Gemach eingeladen worden sei, um ihr sexuell zu Diensten zu sein.

Zitiert wird, vom zusätzlichen sein abgesehen, im Vers das er sollt sein kumen jn jr gaden (Fassung I, V. 106) fast wörtlich der Textbeginn (vgl. Fassung I, V. 12); kurzzeitig Verschmelzen hier Erzähler und schüler. Wichtig ist außerdem, dass in Fassung I die Initiative der beteiligten Frau erneut betont wird (V. 105f.).

Auch der Pfarrer wird opportunistischer gezeichnet, als dies in Fassung II der Fall ist (S. Tabelle 8: Vergleich von V. 130–142 in Fassung II und V. 133–146 in Fassung I).

Fassung II, V. 130–142

der schüler steig auf unter das dach,

—

da er den pfaffen west und vand,

und sprach: „zicht bald ab euer gewant,

so hilf ich euch von diesem schimpf,

das ir davon kumpt mit gelimpf

und das euer niemant innen wirt,

wann euch noch niemant hat gespürt.“

der pfaff der sprach: „ich volg deiner leren.

hilfstu du mir hie darvon mit eren,

das ich on schaden kum davon,

so hab dir alls mein gewant zu Ion.

der pfaffe zog sich nacket ab.

er sprach: „die bruch muß auch herab.“

Fassung I, V. 133–146

der schuler steig unter das dach

(das selb der paur gar eben sach),

da er den pfaffen west vnd fant,

und sprach: „herr, zicht palt ab ewer gewant,

so hilf ich euch von disem schimpf,

das ir dauon kumbt mit gelimpf,

wann euer nimant innen wirt,

das euch die schant nicht angepirt.“

der pfaff sprach: „ich volg dir gern,

hilfstu mir hinauß mit ern

und hilfst mir mit dem leben davon,

ich gib dir mein gewant zu lon.“

der pfaff zoch sich nacket ab

die pruch er im auch darzu gab.

Übersetzung der I. Fassung: Der Student ging hinauf zum Dachboden (was der Bauer genau sah), [und zwar dorthin], wo er [vom Versteck] des Pfarrers wusste und [ihn] fand. Er sagte: „Mein Herr, zieht rasch eure Kleidung aus, dann helfe ich euch aus diesem Schlamassel, damit ihr glimpflich davonkommt, weil euch niemand erkennt; so bleibt die Schande nicht [an] euch kleben.“ Der Pfarrer sagte: „Ich höre gern auf dich, [wenn] du mir bei [Erhaltung meines] Ansehens und lebendig wegzukommen hilfst. Meine Kleidung gebe ich dir als Belohnung.“ Der Pfarrer zog sich vollständig aus, auch die Unterhose überreichte er ihm.

Tabelle 8: Vergleich von V. 130–142 in Fassung II und V. 133–146 in Fassung I.

In der Szene, in der der Student den versteckten Geistlichen aufsucht, schlägt er auch in Fassung I vor, dass der Pfarrer sich entkleiden soll. Diesmal ist die Anrede aber höflicher: Er spricht ihn als herr (Fassung I, V. 138), also als Höhergestellten (der er rein sachlich ja auch ist) an.

Ein alternativer Vers lässt sich dort feststellen, wo es darum geht, warum Nacktheit das Gebot der Stunde sei: Während in Fassung II darauf abgehoben wird, dass der Versteckte noch unentdeckt ist (V. 136), ist in Fassung I formuliert: Das euch die schant nicht angepirt (Fassung I, V. 140);[^62 Vgl. zu angebirt das Lemma zu ‚angebären‘ im Frühneuhochdeutschen Wörterbuch: http://fwb-online.de/go/angeb%C3%A4ren.s.3vu_1668653503, abgerufen am 01.11.2022.] es geht also um das Vermeiden einer öffentlichen Schmach. Der Versteckte willigt ein, anders als in Fassung II will er aber nicht völlig schadlos davonkommen, sondern lediglich am Leben bleiben (Fassung I, V. 143), die Ansprüche sind also niedriger. Auch das Entkleiden ist schnell erledigt; eine separate Aufforderung, die Unterhose abzulegen, braucht es in Fassung I nicht, das erledigt der Geistliche gleich in einem Rutsch (Fassung I, V. 145f.).

Der Abgang des Pfarrers ist in Fassung I leicht variiert, auch hier begegnen zwei zusätzliche Verse (S. Tabelle 9: Vergleich von V. 143–148 in Fassung II und V. 147–154 in Fassung I.).

Fassung II, V. 143–148

da bescheiß er den pfaffen wol mit ruß

von oben herab biß auf den fuß

und macht in swarz als ie kein rab.

da rumpelt er die leitern herab

—

—

und pfuchzet gein dem bauern auß

und lief da zu der tür hinauß.

Fassung I, V. 147–154

er bescheiß den pfaffen wol mit ruß

von dem haubt piß auf den fuß.

er macht in schwarz als ie kein rab.

do rumpelt er die stigen ab.

er hub an grausamlich zu prumen.

der schüler sprach: „er wirt schir kumen.“

der pfaff sprang gen dem paurn auß

und lief zu der tür aus dem haus.

Übersetzung der I. Fassung: Er beschmierte den Pfarrer von Kopf bis Fuß völlig mit Ruß; er machte ihn schwärzer als [es] jemals ein Rabe [war]. Daraufhin polterte er [der Pfarrer] die Stiege hinunter. Er begann grässlich zu brüllen. Der Student sagte: „Er wird gleich erscheinen“. Der Pfarrer hechtete auf den Bauern zu und rannte [danach] durch die Tür nach draußen.

Tabelle 9: Vergleich von V. 143–148 in Fassung II und V. 147–154 in Fassung I.

Man sieht hier insgesamt eine ähnliche Gestaltung wie in Fassung II, wenn man die dortige Variante aus der Dessauer Handschrift, in der der Pfarrer unbeholfener dargestellt ist (S. o.), ausklammert. Seine Rolle ist dem Flüchtenden auch in Fassung I klar, sein gespieltes prumen (Fassung I, V. 151) entspricht freilich nicht jenem von Alexander, der missmutig und brummend wie ein Bär die erzwungene Trennung von Phyllis hinnimmt;[^63 Der Hinweis bezieht sich auf die von Markus Greulich am 13.01.2022 im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe gehaltene Vorlesung ‚Aristoteles und Phyllis‘ — Dynamiken des Begehrens.] stattdessen geht es in diesem Fall um eine bedrohliche akustische Ankündigung des folgenden (durchaus wörtlich zu verstehenden) Auftritts. Diese Bedeutung betont das Adverb grausamlich (Fassung I, V. 151) wodurch das Brummen die Bedeutung eines dem Brüllen ähnlichen Lautes[^64 Vgl. „brummen“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B11948, abgerufen am 01.11.2022.] annimmt. Ein verängstigender Effekt stellt sich auch in Fassung I ein.

Ein kleines aber wichtiges Detail sei an dieser Stelle noch angesprochen (s. Tabelle 10: Vergleich von V. 155–159 in Fassung II und V. 161–164 in Fassung I).

Fassung II, V. 155–159

der pauer sprach: „solt ich nicht erschrecken?

er trug an im ein großen stecken.

Recht als ein cleine zuber stangen

daran sach ich ein gesleuder hangen,

das glenkert hinden an der stangen.

gesleuder ] D; L: schlewder; De, fol. 165v:

geschleuder

Fassung I, V. 161–164

der paur sprach: „solt ich nit erschrecken?

Er trug an im ein langen stecken.

—

Daran sach ich zwu schleudern hangen.

Die glunckerten an seiner stangen.

schleudern] N1; Ka; G, fol. 21r: schlewdern;

E, fol. 5: schlaudern

Übersetzung der I. Fassung: Der Bauer sagte: „Wie hätte ich nicht erschrecken können? Er trug einen langen Pfahl bei sich. An diesem sah ich zwei Schleudern hängen, die an seiner Stange baumelten. […]“

Tabelle 10: Vergleich von V. 155–159 in Fassung II und V. 161–164 in Fassung I.